お困りごとはいつでも

ご相談ください二ャ

謎解きコンシェルジュキャラクター「シェルジュ」

チームビルディング

【事例あり】元気のないチームを活性化!チームビルディングを紹介

- グループワーク

- ビジネスゲーム

目次

「チームがうまくかみ合わない」

「うまくコミュニケーションが取れない」

「会議で発言が少なく、メンバーが消極的」

チームに関して、このようなお悩みをお持ちではありませんか?

どうすればチームとしてパフォーマンスを最大限に発揮できるか、誰もが知りたいところです。他の企業がどのような取り組みをしているかも気になりますよね。

本記事では、チームビルディングのプロセスや企業におけるチームビルディングの事例についてご紹介します。

謎解きや推理ゲームでコミュニケーションを活性化!「謎解きコンシェルジュ 総合資料」を無料で配布中

⇒無料で資料を受け取る

アクティビティと講義・グループワークで研修の学びが定着

受講者の主体性・意欲を最大化させる没入型研修「あそぶ社員研修」とは?

⇒あそぶ社員研修 総合資料を無料で受け取る

チームビルディングとは

チームビルディングとは、各々のメンバーが持つスキルを発揮し、目標を達成できるチームを作るための取り組みです。研修や日常業務でのノウハウを含めてチームビルディングと呼ぶこともあります。

チームビルディングとは、各々のメンバーが持つスキルを発揮し、目標を達成できるチームを作るための取り組みです。研修や日常業務でのノウハウを含めてチームビルディングと呼ぶこともあります。

チームビルディングの取り組みを実施すると、メンバー間のコミュニケーションの活性化につながり、チーム全体の目標に向かう力をより強いものにします。

個々の力があって、なおかつチームビルディングによってうまく連携することで、組織として高いパフォーマンスを発揮することが可能です。

こちらの記事では、チームビルディングやアイスブレイクに最適なゲームを紹介しています。ご興味がある方はぜひご覧ください。

チームビルディングやアイスブレイクに最適なゲーム20選

社員研修のいろはがわかる!研修担当者お役立ち資料を無料配布中

⇒お役立ち資料を受け取る

チームビルディングの目的

チームビルディングの大きな目的は、個人では達成が難しい目標に向かって、力を合わせてチームで成し遂げることです。

チームビルディングの大きな目的は、個人では達成が難しい目標に向かって、力を合わせてチームで成し遂げることです。

もう少し詳しく見ていきましょう。

コミュニケーションの活性化

チームビルディングの目的の一つは、コミュニケーションの活性化です。

メンバーは、チームビルディングを通し自己発信のきっかけを得て、メンバー相互の価値観や考え方を理解していきます。そうすることで、チームで業務を遂行する際にコミュニケーションを積極的に取りながら、スムーズに進められます。

マインドセットの醸成

チームビルディングに取り組むと、メンバーに「このチームで目標を達成したい」という思いが出てきます。

チームビルディングを通して、会社の理念や方向性の理解を促すこともできるので、仕事をするうえでのモチベーションアップが可能です。そのため、離職率が下がることが期待できます。

チームビルディングのメリット

チームビルディングのメリットには、どのようなものがあるか紹介します。

チームビルディングのメリットには、どのようなものがあるか紹介します。

チームプレイを意識できる

チームビルディングに取り組むことで、会社で働く際に重要なチームで動くコツがつかめます。

たしかに個々の力は重要です。また、責任の所在が明確であったほうが後々のトラブルを防げるでしょう。しかし、個人個人がバラバラに動くだけでは組織がまとまらず、連携も難しくなります。

会社組織のパフォーマンスを高めるうえで、それぞれが「チームで動くこと」を意識することが重要なのです。

相乗効果が生まれる

チームがまとまり、メンバーが協力することで相乗効果が生まれます。

単に個人の実力を足し算するだけではなく、チームによる相乗効果によって組織全体のパフォーマンスが上がることが期待できます。

チームビルディングの注意点

チームビルディングに取り組む際に注意すべきことを紹介します。

ただ「仲良くなる」とは違う

チームビルディングはメンバー間のコミュニケーションだけでなく、仕事全般における協力体制を意味します。そのため、チームワークとは微妙に意味が異なりますし、「みんなで仲良くしよう!」というものとも少し違います。

また、チーム内でメンバーがお互いのことを信頼して助け合うことは重要ですが、馴れ合いではありません。役割、責任の所在を明確化し、まずは個人個人がしっかりと組織に貢献する必要があります。

その前提の上で協力することで、初めて高いパフォーマンスを発揮できます。

目的を明確化する

チームビルディングは、内容にかかわらず、目的を明確化して取り組まないと効果が期待できません。チームビルディングを意識しないと単に遊びで終わってしまう場合も多いでしょう。

そのため、企画者は最初に目的を明確にメンバーに伝えることが重要です。

企画者だけではなくメンバー全員がなぜ今これをやっているのか、どういった意図があるのかを把握し、チームビルディングを意識する必要があります。

たとえば謎解き脱出ゲームだと、得意な人は一人ですべて謎を解き一人でクリアできてしまうかもしれませんが、それだとチームビルディングの意味がありません。

きちんとメンバーで話し合うこと、全員が納得したうえで進めていくことが重要なのです。

チームビルディングのプロセスを示した「タックマンモデル」

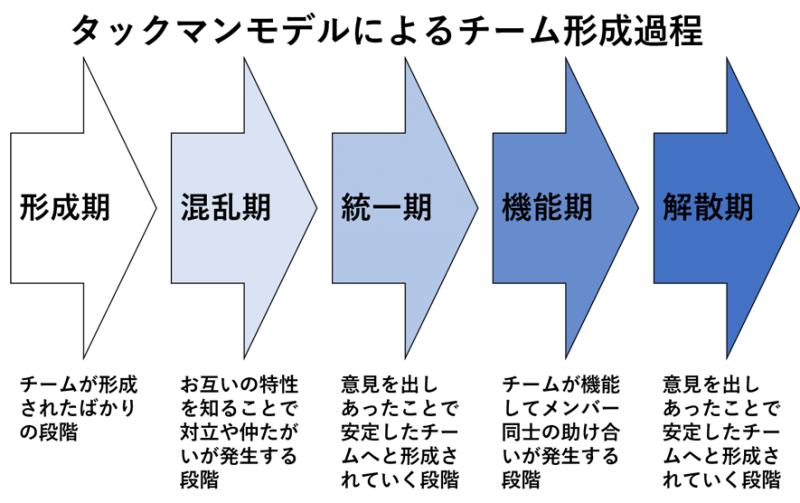

ここでは「タックマンモデル」を用いて、チーム形成のプロセスを解説していきます。タックマンモデルは、チームビルディングを5段階のプロセスに分類。それぞれのプロセスで、チームを次の段階に移行させるためのアクションが明示されています。

ここでは「タックマンモデル」を用いて、チーム形成のプロセスを解説していきます。タックマンモデルは、チームビルディングを5段階のプロセスに分類。それぞれのプロセスで、チームを次の段階に移行させるためのアクションが明示されています。

タックマンモデルを活用することで、自分のチームがどのプロセスにあるのか判断でき、どのようなチームビルディングを行えばよいかの判断材料になります。

それぞれのプロセスについて詳しく見ていきましょう。

チームが形成されたばかりの「形成期」

形成期は、チームが形成されたばかりの段階を指します。チームメンバー一人ひとりの特性を把握できずに、探りながら接している状態です。

メンバー同士がお互いの特性を把握すると次の段階に進めます。

意見の対立などが発生する「混乱期」

混乱期は、メンバー同士がお互いの特性を知ることで対立や仲たがいが発生する段階です。プロジェクトを進めるうえで意見の対立などが発生することもあります。

議論を通じ、相互理解を深めることで次の段階に進めます。

安定したチームへと形成されていく「統一期」

混乱期に意見を出し合ったことで、安定したチームが形成されていく段階です。チームの目標達成に向けた各個人の役割が共有できているので、チームが安定していきます。

メンバーの個性を活かした明確な役割分担や、チームの納得が得られる目標設定が必要です。

チームとして機能する「機能期」

チームが機能している段階です。ここまでくると、メンバー同士の助け合いが発生するようになります。

全員が主体的に動くので、目的に対する進捗や成果が生まれやすいでしょう。ただし、リーダーによるメンバーサポートは必須。チームワークを高めるイベントなどに参加して、さらに結束力を高めるのもよいでしょう。

プロジェクト完了時などの「散会期」

プロジェクトの完了やチームの解散などで、チームが終わる段階です。「このチームで取り組めてよかった」という反応がメンバーから得られれば、チームビルディングは成功といえます。

チームビルディングの方法

チームビルディングに取り組む方法は、さまざまなものがあります。そこで、具体的な方法を紹介していきます。

チームビルディングに取り組む方法は、さまざまなものがあります。そこで、具体的な方法を紹介していきます。

こちらの記事では簡単に実施できるチームビルディングゲームを紹介しています。ご興味がある方はぜひご覧ください。

簡単に実施できるチームビルディングゲーム

謎解きゲーム

人気が高い謎解きゲームは、謎を解こうとチームで協力するためチームビルディングにも役立ちます。

謎解きゲームの種類は複数ありますが、制限時間内にメンバーが協力して謎を解き、その場から脱出するものが多くなっています。脱出ゲームのシチュエーションや謎の内容はさまざまで、協力して脱出を目指す作業は仕事で目標を達成するプロセスとよく似ています。

株式会社IKUSAが提供する謎解き脱出ゲームは、「ある会議室からの脱出」や「燃え盛る本能寺の変からの脱出」といったストーリーが用意されています。

株式会社IKUSAが提供する謎解き脱出ゲームは、「ある会議室からの脱出」や「燃え盛る本能寺の変からの脱出」といったストーリーが用意されています。

フルカスタマイズプランもあるので、会社理念や歴史など会社にまつわる謎解きを取り入れられます。そのため、より効果的なチームビルディング研修が可能です。

25HUNT

25HUNTは、謎解きや宝探しなど様々なジャンルから成る25個の試練にチームで挑むゲームです。試練に向かってチームで協力して乗り越えようとする活動は、成功体験を共有し、組織への貢献意欲を向上させるほか、団結力も高めます。「謎解き以外も楽しみたい」という方には、こちらがおすすめです。

リアル探偵チームビルディング

「リアル探偵チームビルディング」は、参加者同士の協力や教え合いを促進し、それを通して学びを得る「ジグソー法」を基にした、アクティブラーニング型チームビルディング研修です。

「リアル探偵チームビルディング」は、参加者同士の協力や教え合いを促進し、それを通して学びを得る「ジグソー法」を基にした、アクティブラーニング型チームビルディング研修です。

リアル考察パズルゲーム「消えた資料と不明な持ち主」と、リアル戦略パズルゲーム「関ヶ原大軍議」の二つのプランがあり、参加者層や目指す雰囲気に合わせてお選びいただけます。

大勢で話し合う場面もあるアクティビティなので、これまで話す機会のなかった参加者同士の交流のきっかけを作ることができます。

混乱する捜査会議からの脱出

「混乱する捜査会議からの脱出」は、チームで協力して様々な証拠品や証言を整理・分析・共有し、事件の真相に辿り着くことを目的とした体験型推理ゲームです。

「混乱する捜査会議からの脱出」は、チームで協力して様々な証拠品や証言を整理・分析・共有し、事件の真相に辿り着くことを目的とした体験型推理ゲームです。

普通の謎解きゲームとは異なり、一部の人のひらめきだけでは謎を解くことができず、大量の情報を取捨選択し、手がかりを集める必要があります。そのため、参加者全員の主体的な参加を促すことができるのが特徴です。

カイジ×チームビルディング 運命共同録カイジ

「カイジ×チームビルディング 運命共同録カイジ」は、福本伸⾏による⼈気漫画・アニメシリーズ

『賭博黙⽰録カイジ』と株式会社IKUSAがコラボして生まれた、カイジの世界観の中でチームビルディングができる新体験型イベントです。

作品の世界に没入できる本格的なセットの中、手に汗握るようなスリリングなゲームをチーム戦で行うことによって、メンバー間に信頼関係が生まれやすいことが特徴です。カイジシリーズをご存知の方もそうでない方も、一緒に楽しくチームビルディングをしていただけます。

カイジ×チームビルディング 運命共同録カイジの資料を見てみる

団体スポーツ

団体スポーツはまさにチームビルディングです。個人技と違って、チーム力が弱いとチームとしてパフォーマンスが著しく低下します。お互いの役割、責任を明確化し、その上で連携プレイを行います。

楽しみながらチームビルディングができるので、団体スポーツを取り入れる価値は大きいのです。

団体スポーツのなかでも年齢差や体力差があってもできるのが、チャンバラ合戦です。スポンジの刀を使って、相手の腕につけたボールを落としていきます。もちろん自分のボールも守らなくてはなりません。

団体スポーツのなかでも年齢差や体力差があってもできるのが、チャンバラ合戦です。スポンジの刀を使って、相手の腕につけたボールを落としていきます。もちろん自分のボールも守らなくてはなりません。

チーム内で、どのような戦い方をするのかを相談し合いながら、何戦かくり返し戦います。そうすることで自然とPDCAを回す体験もできます。

運動会

運動会は全員参加型で、身体能力の高い人と低い人をバランスよく織り交ぜるような形にすればみんなが参加できます。そしていかに身体能力の高い人の身体能力を活かすか、逆に身体能力の低い人をカバーしていくか、といった戦略を練る過程も仕事とよく似ています。

チームの利点、弱点を明確にして、そのチームを最適化していくプロセスが重要なのです。

新型コロナウイルス感染症の感染拡大を考慮した脱3密運動会もあります。安全な距離を保ちながらできる競技で構成されており、安心して身体を動かせます。

推理ゲーム

チームで情報を集め整理しながら、推理をしていくゲームもチームビルディングにつながります。推理ゲームは没入感のあるストーリーが用意されていることが多く、非日常の世界に浸りながらチームビルディングに取り組めます。

推理ゲームは協力するものばかりではありません。マーダーミステリー研修は、それぞれに与えられた役割を演じる必要があり、その役割の中には“犯人”“刑事”といったものもあります。

誰がどのような役割を与えられているのかは知らされません。そのため、疑い合うという状況も生まれ、協力する力だけではなく洞察力や交渉力が身につきます。

オンラインコンテンツ

完全オンラインでできるゲームにもチームビルディングできるものがあります。コミュニケーション不足になりがちなリモートワークが増えているなかで、オンラインでチームビルディングできるコンテンツが登場しています。

リモBakoはチームビルディングもできる謎解きパーティーゲームです。オンライン上の会場内を自由に移動しながらヒントを見つけ、謎を解いていきます。

完全オンラインでできるので、拠点が多数ある企業や遠方に社員がいる場合でも気軽に実施できます。また、アプリ等のダウンロードが不要。指定のURLをクリックするだけで参加できるのも特長のひとつです。

チームビルディングの事例

各社で実施されているチームビルディングの事例を紹介します。

各社で実施されているチームビルディングの事例を紹介します。

こちらの記事では、チームビルディング研修のサービスを提供している会社を紹介しています。ご興味がある方はぜひご覧ください。

チームビルディング研修おすすめ会社を紹介!効果や注意点も

LINE Growth Technology

LINE Growth Technologyでは、リモートワーク推進で「雑談ができない」「横のつながりができにくい」という問題があったため、チームでできるワークのようなものがあるオンライン研修を探していました。

LINE Growth Technologyでは、リモートワーク推進で「雑談ができない」「横のつながりができにくい」という問題があったため、チームでできるワークのようなものがあるオンライン研修を探していました。

防災コンセンサスゲーム「帰宅困難サバイバル」は、仕事をするうえで重要となる合意形成を強化できることと防災意識が高まることから選んだのだそう。

さらに、会社に関係するクイズを盛り込んだオンラインクイズ大会も開催。「社員同士のコミュニケーション促進につながった」とのことでした。

コカコーラ社

The Coca-Cola Company(コカ・コーラ社)では、脱出ゲームを使ってチームビルディングを実施しています。

制限時間は場合によって調整できますので、社内イベントの大小を問わずゲームとして催せるでしょう。チームビルディングの事例として、企業での使用実績も豊富です。

脱出ゲームのポイントは、メンバー同士の相互理解や一体感。メンバー間のコミュニケーションは必須のため、話したことがない人とも会話するきっかけになります。

コカ・コーラ社で実施された脱出ゲームは、ゲーム内の隠されたヒントのうち不要なヒントが30%含まれています。そのため、仲間とコミュニケーションをとり、適切な情報の取捨選択が必要です。どの情報が不要か判断していく過程で、ある程度のチームメンバーの特性をつかんでいけるでしょう。

制限時間があるため、タイムマネジメントも重要になります。

株式会社ヤッホーブルーイング

かつての株式会社ヤッホーブルーイングは、社内の雰囲気が前向きでなく売り上げが上がった際に喜びをわかちあえる人がほとんどいませんでした。

そのため、徐々に大きくなる組織の一体化を目指してチームビルディングを取り入れることを決定。思い切って社員の半数近くのメンバーに、業務扱いとして3ヵ月のチームビルディング研修を実施しました。

結果は大成功。チームビルディング研修を受けたメンバーは社内で活発に情報共有し、その後の業績は右肩上がりでした。

しかしながら、チームの重要性は理解できても、会社が一つになれるわけではありませんでした。そこで、続いてはビジョンの明確化に踏み切りました。

ビジョンを明確化したことで離職者も出ましたが、その後ビジョンに共感した人たちが入社してきました。「僕らで日本のビール文化を変えたい」「ビールだけでなく、楽しいことを提供していきたい」といった話に、どんどん魅力的な人が集まってくるようになったのです。

現在でも株式会社ヤッホーブルーイングは、クラフトビール業界の第一線を走り続けています。

株式会社ユーザベース

株式会社ユーザベースは、海外に5拠点を設け、グループ社員数は300名を超えている規模の大きい企業です。

チームビルディングの考え方を社内に浸透させるには、一筋縄ではいきません。たとえば社内全体にe-ラーニングなどを実施して啓蒙を図ったとしても、一部の人が対応してくれれば良いほうでしょう。

「経済情報で、世界をかえる」という同社のミッションを達成するために、「7つのルール」を定義しました。また、ビジョンやミッションの浸透のため企業規模が100名を超えたタイミングで「カルチャーチーム」を設置し、そのミッションとバリューを全社へ浸透させるよう努めました。

そして、役員だけでは全社の面倒を見切れない規模になっていた同社の意志を、一つにまとめることに成功しています。

アルプスアルパイン株式会社

アルプスアルパイン株式会社では、オンラインでも部署間などの交流につなげたいと、完全リモートでできる「リモ謎」を社内イベントとして行いました。

リモ謎は、ZoomなどのWeb会議ツールを使って行うオンライン謎解き脱出ゲームです。リモ謎はチーム全員で協力しないと謎が解けないようになっていることが特徴です。

「かなり凝った演出があったり、400名を超える参加者の対応をしていただいたりと満足度が高かった」「遠方の拠点からも参加でき、楽しめた」「コミュニケーションが活性し、チームの一体感に繋がった」という声がありました。

リモ謎の資料を見てみる

クックパッド株式会社

クックパッド株式会社は料理レシピ投稿・検索サービス「クックパッド」を運営しています。

クックパッドのエンジニア組織は、どんどん大きくなってきていて、その規模は100名以上。若手も増えてきて、教育方法が課題になっていました。

そこで同社は2017年7月より、「テックリード」と呼ばれるポジションを新設しました。テックリードは、所属するチームのエンジニアのマネジメントを行います。

テックリードを設置した理由の一つは、新卒エンジニアに「組織で成果を出す」ことを教育するためです。

クックパッドに入ってくるエンジニアの新卒は、技術的な部分のフォローがほぼ必要ありません。しかしながら「組織で成果を出す」ということは、経験やトレーニングが必要です。

チームの方針として「チームで働くことは自分のためになる」ということをスローガンにして、きちんとメンバーに伝達すると、メンバーの動きが徐々に良い方向へと変化していきました。

テックリードの新設により、同社のチームビルディングの取り組みは確実に前進しているといってよいでしょう。

団結力が希薄であると感じる場合はチームビルディングを

チームビルディングは、目標を達成するためのチーム作りの取り組みのことです。チームビルディングにタックマンモデルを用いると、現在のチームビルディングのプロセスと、次にやるべきことをスムーズに把握できます。

チームビルディングは、目標を達成するためのチーム作りの取り組みのことです。チームビルディングにタックマンモデルを用いると、現在のチームビルディングのプロセスと、次にやるべきことをスムーズに把握できます。

チームビルディングは既に各社で成果が出ており、あなたの会社でも効果が出る可能性が非常に高い手法です。会社全体やチームの団結力が希薄であると感じる場合は、ぜひチームビルディング実施を検討してみましょう。

IKUSAでは社員研修におすすめの体験型イベントを企画・運営しています。ご相談は無料です。内容が固まっていなくてもお気軽に「やりたいこと」をお聞かせください。

⇒まずは相談してみる

謎解きコンシェルジュは、謎解きや推理ゲームなどのイベントを通して貴社の課題を解決します。チームビルディングができる室内型謎解き「謎解き脱出ゲーム」や協力型「25HUNT」、周遊を促す「周遊型謎解きゲーム」など、選べるパッケージサービスは30種類以上。オリジナルイベント・研修のご相談も承っています。サービス一覧資料は下記より無料でダウンロードいただけます。

⇒謎解きコンシェルジュ 総合資料を受け取る

「あそぶ社員研修」は、受講者全員の主体性を高め、置いていかれる社員を作らない講義・アクティビティ一体型の研修プログラムです。講義による学びの定着を促し、翌日からの業務に役立てることができます。

⇒あそぶ社員研修 総合資料を無料で受け取る

【関連記事】

チームビルディング研修のポイントが知りたい方はこちら。

団結力を強化!効果の出やすいチームビルディングの研修のポイントとは資料をダウンロードするイベントのご相談はこちら

関連記事

開催中のイベント

続・戦国宝探し in 舞鶴 ~ゆうさいくんと古今伝授の宝~

開催期間

2025/03/22~2025/08/31

代理探偵と謎めく京の旅路

開催期間

2025/03/21~2026/03/19

消えた記憶と幸福の花

開催期間

2024/12/25~2026/03/19

与那国冒険記 ~ジャック・バットマンの失踪~【チャーリーケイビング編】

開催期間

2022/11/19~2026/03/19

与那国冒険記 ~ジャック・バットマンの失踪~【アドラ初級編】

開催期間

2022/11/19~2026/03/19

与那国冒険記 ~ジャック・バットマンの失踪~【ルーベン上級編】

開催期間

2022/11/19~2026/03/19