お困りごとはいつでも

ご相談ください二ャ

謎解きコンシェルジュキャラクター「シェルジュ」

チームビルディング

新人研修におすすめのゲーム27選

目次

せっかく新人研修を実施するのなら、参加者には積極的に参加して、多くの学びを得て欲しいですよね。

そこで今回は、主体的に参加できて学びも定着しやすい、新人研修におすすめのゲーム27選を紹介します。ゲームを選ぶときのコツについても解説しているので、ぜひ参考にしてみてくださいね。

謎解きや推理ゲームでコミュニケーションを活性化!「謎解きコンシェルジュ 総合資料」を無料で配布中

⇒無料で資料を受け取る

アクティビティと講義・グループワークで研修の学びが定着

受講者の主体性・意欲を最大化させる没入型研修「あそぶ社員研修」とは?

⇒あそぶ社員研修 総合資料を無料で受け取る

ゲームを選ぶときのコツ

新人研修で行うゲームは、ただ楽しいものを選べば良いというわけではありません。以下の点に注意して、ゲームを選ぶようにしましょう。

ルールがわかりやすく、全員が楽しめるものを選ぶ

ルールが難しいものを選ぶと、参加者同士で認識のズレが生じて、ゲームが上手く進まない場合があります。また、すでにゲームを体験したことがある人がいると、未経験者との差が出てしまい、同じレベルで楽しめなくなってしまう可能性もあります。

全員が平等に楽しめるような、簡単でユニークなものを選びましょう。

人数や時間の条件が合うものを選ぶ

参加人数が多い場合は、人数の配分に注意しましょう。特に一般発売されているボードゲームなどは、参加できる人数や使用する物品に限りがあります。ゲームを選ぶ前に、ルールをよく調べておくことが大切です。

目的に合うものを選ぶ

「新人研修」と一口に言っても、その目的は様々です。「社会人としての基本的なマインドを身につけてもらいたい」「PDCAサイクルを学んでもらいたい」「コミュニケーションを取る機会を設けたい」など、メインの目的を定めたうえでゲームを選びましょう。

頭を使う新人研修ゲーム14選!

以下では、頭を使う新人研修におすすめのゲーム14選を紹介します。ぜひ自社の新人研修に合ったゲームを探してみてください。

謎解き脱出ゲーム

- 所要時間:40分〜

- 参加人数:1チーム4〜8人(調整可能)

参加者自身が物語の主人公となり、仲間と力を合わせて謎を解きながら、ある空間からの脱出を目指すゲームが謎解き脱出ゲームです。ゲームをクリアするにはチームメンバーとの協力が必要不可欠。コミュニケーションを取りながら、問題をうまく割り振って解き進めることが脱出への近道となります。

戦国をテーマにした競争型ゲームの「本能寺からの脱出」、競争よりもチーム内での協力により重点を置いた「ある会議室からの脱出」など、様々なプランをご用意。

また、カスタマイズにも対応しており、企業理念やサービスに関する謎の制作も可能です。謎解き脱出ゲームを活用したコミュニケーション研修にご興味をお持ちの方は、お気軽にご相談ください。

リモ謎

- 所要時間:1時間半

- 参加人数:1チーム4〜6人

オンラインで実施できる謎解き脱出ゲーム、それがリモ謎です。参加者は電脳都市に閉じ込められた主人公という設定で、謎を解きながら都市脱出の手がかりを見つけていきます。専用のファシリテーターがゲームを進行するので、研修担当者は運営をすべて任せられます。

オンライン研修はどうしても講師対参加者といった一方通行の構図になりがちですが、リモ謎では参加者同士がコミュニケーションを取りながらゲームを進めていくスタイルです。リモートワークが一般化しつつある今にぴったりの、オンラインでのコミュニケーション方法を学べるゲームとなっています。

ペーパータワーforビジネス

- 所要時間:1〜2時間

- 参加人数:1チーム4〜6人

ペーパータワーとは、20〜30枚の紙を使って、できるだけ高い自立可能なタワーを作りあげるゲームです。紙は切ったり折ったりしても構いませんが、使えるものは紙のみとなります。

ペーパータワーforビジネスは、ペーパータワーをビジネス向けにアレンジしたものです。ルールは以下のとおりです。

- タワーの高さ1cmにつき10万円の売り上げに見立て、タワーの高さに応じてチップをもらえる

- チップを使うことでまた新たな紙を仕入れることができ、次のタワー作りに活用できる

- 紙は1枚10万円であり、メンバーに支払う給与や税金なども考慮して紙を購入する必要がある

- 最終的に個人が得る給与の合計が最も多いチームの勝利

メンバー同士の意思疎通が必要なこのゲームは、目先の利益だけに捉われずに全体の最適な案を考えることの練習にもなるでしょう。

ペーパータワーをやってみた動画はこちら▼

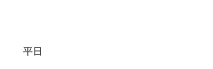

戦国宝探し

- 所要時間:1〜3時間

- 参加人数:何人でも実施可能

戦国宝探しは、宝の地図に書かれた謎を解きながら、エリア内を周遊して宝箱を見つけていく、周遊型の謎解きゲームです。仲間と歩きながら謎を解いていくため、コミュニケーションが自然と活発になり、協力する力も身につきます。

謎解き脱出ゲームと同様に、企業理念などを盛り込んだオリジナルの謎制作が可能です。ご興味をお持ちの方は、お気軽にお問い合わせください。

NASAゲーム

- 所要時間:1〜1時間半

- 参加人数:4〜6人

NASAゲームは、合意形成を目的としたゲームです。

母船から離れたところに不時着してしまった宇宙飛行士という設定のもと、参加者は手元に残った15アイテムを優先度の高い順に並びえ、そのアイテムを使って母船にたどり着かなければならない、というストーリー設定になっています。

参加者はまず個人で解答を考え、その後グループで合意形成を行います。最初に個人で考える時間があるため、突き詰めて思考する力を学べるでしょう。また、チームで意見をすり合わせていくプロセスも体感できるゲームです。

NASAゲームにはNASAが示している模範解答があり、その正解に最も近いチームの勝利となります。

謎パ

- 所要時間:1.5~2時間(入場時間除く)

- 参加人数:10〜600人

謎パは、リアルでもオンラインでも実施できる、全員協力必須の謎解きパズルゲームです。全員が1つのチームとなって謎を解き、ミッションクリアを目指します。

リモートワークが当たり前となりつつある今、「オンラインかオフラインでイベントをしたいけど、どちらになるかわからない」と困っている方は多いのではないでしょうか。そんなときにおすすめなのが謎パです。オフライン開催はもちろん、専用のビデオチャットツールでオンラインでの開催も快適にできます。ご興味をお持ちの方は、お気軽にお問い合わせください。

ワード人狼

- 所要時間:1つのお題につき5〜10分程度

- 参加人数:3〜6人

ワード人狼は、人気の「人狼ゲーム」をワードゲームにアレンジしたものです。4人で行う場合のルールは以下になります。

- お題のカードが各プレイヤーに配られる

- カードのうち3枚は同じ言葉、1枚は違う言葉が書かれている(例:3枚は「りんご」、1枚は「トマト」)

- 各プレイヤーは、自分が多数派か少数派かはわからない

- 制限時間内に話し合いを行い、誰が少数派なのかを推測する

- 多数派が少数派を特定できれば多数派の勝ち、少数派が当てられなければ少数派の勝ち

プレイ人数に応じて、少数派の数は増やしても良いでしょう。参加者同士の探り合いで進んでいくゲームなので、会話が自然と弾み、盛り上がるゲームです。

合意形成研修 コンセンサスゲーム

- 所要時間: 90~120分(アイスブレイク時間を除く)

- 参加人数:10〜600人(1チーム5人程度)

合意形成研修コンセンサスゲームは、複数人で合意形成をする要点を物語を通して実践しながら学べるゲームです。参加者同士で議論を行い、自分と他人の考え方や価値観の違いを知れます。また、結論を導くための論理的な思考、情報の整理力を向上させることも重視しているため、新人研修にぴったりでしょう。

IKUSAのコンセンサスゲームは、リアルではもちろん、オンラインでも開催可能です。ご興味をお持ちの方は、お気軽にお問い合わせください。

リアル探偵チームビルディング

- 所要時間:1.5~2時間

- 参加人数:10〜600人(1チーム10人程度)

リアル探偵チームビルディングは、参加者同士の協力や教え合いを促進し、学びを得られるとされる「ジグソー法」をもとに開発されています。参加者はゲームの中で協力し合い、教え合いながら、論理的思考・情報分析・リーダーシップを発揮しなければなりません。最大20名が1チームとなり、与えられた情報で推理・探索しながらミッションクリアを目指します。

楽しさと学びを両立した新人研修を実施したい場合に、おすすめのゲームです。ご興味をお持ちの方は、お気軽にお問い合わせください。

協力ゲーム

- 所要時間:約1時間30分

- 参加人数:1チーム5〜6人

協力ゲームは、無言で協力し合うことでゲームが進んでいくパズルゲームです。

会話禁止、ジェスチャー禁止という厳しい条件のもと、グループの全員が同じ形、同じ大きさの「図形」を1つずつ完成させなければなりません。コミュニケーションには、一人ひとりに配布される「紙片」を使用します。声を使わないコミュニケーションの難しさを実感できるゲームです。

おみやげ謎

- 所要時間:30~45分

- 参加人数:何人でも実施可能

おみやげ謎は、自宅にいながら、専用のキットで本格的なアナログの謎解きゲームを楽しめるサービスです。クイズとは異なり、専門的な知識は必要ありません。閃きや柔軟な発想を駆使して様々な謎を解き、ゲームクリアを目指します。

自宅にいながら楽しめるので、リモートワークを中心としている企業におすすめです。参加者はイベントやお食事を楽しみながら、自宅で時間を気にせず謎解きを楽しめます。

マナーストーリー

- 所要時間:30分〜1時間程度

- 参加人数:2人1組

マナーストーリーは、ビジネスマナーを楽しく学べるゲームです。

2人1組で、新入社員役とゲーム進行役に分かれてプレイします。ゲームは企業訪問編と、来客対応編の2パターンが用意されていますので、企業訪問編が終わったら役割を変更して進行をしましょう。

マナーストーリーで重要となるのが、新入社員役に与えられる3枚の信頼チップです。信頼チップは、新入社員に対する信頼の値を表しています。間違ったマナーを選択するとこのチップが減っていき、0枚になるとゲームオーバーです。

ゲーム進行役自体も受講者が務めることで、大人数での実施でもファシリテーションの負担なく実施できます。

マーダーミステリー研修

- 所要時間:4~6時間

- 参加人数:10〜600人(1チーム5人程度)

マーダーミステリー研修は、新感覚の推理ゲーム「マーダーミステリー」を、社内イベントや体験型研修用に再定義して開発されたゲームです。参加者同士でコミュニケーションを取り、推理を進める中で、経済産業省が定義する「社会人基礎力」や「交渉力」を養えます。

体験できるのは一度だけ、唯一無二の体験が楽しめます。ゲームで楽しみながら社会人基礎力を養えるので、新人研修に最適です。ご興味をお持ちの方は、お気軽にお問い合わせください。

SDGsビジネスゲーム ワールドリーダーズ

- 所要時間:2.5〜3時間

- 参加人数:10〜100人

SDGsビジネスゲーム ワールドリーダーズは、企業のためにつくられた、企業経営を体験できるSDGsビジネスゲームです。参加者はチームに別れて企業として戦略を立て、労働力や資本を使って利益を競います。

ただし、利益を追求するだけでは企業としての価値を向上させることが難しくなります。長期的な利益を生むために、各チームは環境や社会など様々な要素を考慮しなければなりません。最終的に多くの資金を稼いだチームの勝利です。

SDGsにおける企業の役割を学ぶだけでなく、戦略思考や情報共有、駆け引き、チームビルディングなど、様々なことを体験できるゲームです。ご興味をお持ちの方は、お気軽にお問い合わせください。

⇒SDGsビジネスゲーム ワールドリーダーズの資料をダウンロードする

⇒すぐにSDGsビジネスゲーム ワールドリーダーズの相談がしたい

体を動かす新人研修ゲーム2選!

続いて、体を動かして楽しめる新人研修おすすめのゲームを紹介します。

サバ研

- 所要時間:3〜7時間

- 参加人数:1チーム5〜6人

サバ研は、エアソフトガンとBB弾で銃撃戦を行う「サバイバルゲーム」を通して、OODA LOOPを学べるゲームです。

OODA LOOPとは、戦場で勝つための理論のこと。意思決定のプロセスを「みる(Observe)」「わかる(Orient)」「きめる(Decide)」「うごく(Act)」の4段階に分けたものです。OODAを高速で回すことにより、迅速な意思決定ができるようになるとされています。

サバ研では、戦闘状況という特殊な状況に身を置くことで、OODA LOOPを体感できます。また、ミッションをクリアしながら敵と戦っていく必要があるため、状況をすばやく判断し共有することや、1つの目標を共通認識することの大切さを学べます。

チャンバラ合戦–戦IKUSA-

- 所要時間:1〜2時間

- 参加人数:何人でも

チャンバラ合戦-戦IKUSA-は、スポンジ製の刀を用いて相手の腕についた「命」と呼ばれるカラーボールを落としあうゲームです。勝利のポイントとなるのは、戦略とチームワーク。合戦の前に必ず「軍議」で作戦を練り、軍議と合戦を繰り返していく中で、PDCAサイクルを体感できます。

チャンバラ合戦をより研修向けに昇華させた体験型合戦研修IKUSAでは、さらに戦略の要素を強める築城を行ったり、軍師によるフィードバックがついたりと、目的に応じた様々なプランをご用意しています。

楽しさ重視の新人研修ゲーム11選!

最後に、楽しさ重視の新人研修におすすめゲーム11選を紹介します。

テレストレーション

- 所要時間:15分〜30分

- 参加人数:4〜8人

テレストレーションは、絵や単語をスケッチして伝えていく伝言ゲームです。書いたり消したりできるボードを使用して実施します。

- 1人目はランダムに設定されたお題に沿って、60秒以内に絵を描く

- 次の人は、その絵を見て思いついた単語をボードに書き、3人目にボードを渡す

- 3人目は、単語で表されるものをボードに描き、4人目にパスをする

- 1〜3の過程を繰り返し、どんどん次の人に回していく

このように絵と単語が繰り返されることで、コミュニケーションを取っていくゲームです。あまり親しみのないメンバー同士でも楽しめるため、本格的な研修前に実施するアイスブレイクとしてもおすすめできます。

知ったか映画評論家

- 所要時間:1つのお題につき5分程度

- 参加人数:3〜10人

知ったか映画評論家は、カードとサイコロによってランダムに作成された架空の映画タイトルについて、評論を下していくゲームです。

親プレイヤーが映画についてスピーチをすると、他のプレイヤーは「この登場人物がかっこよかった!」「あの場面が印象的だったよね」など、あたかもその映画を見たかのような感想を述べていきます。他プレイヤーの評論を否定してはいけません。プレイヤー全員がそのタイトルについて語り、最後に「ほんっと、いい映画!」と締めてゲーム終了です。

知ったか映画評論家をアレンジして、架空のプロジェクトやイベントなどについて語り合うこともできます。他の意見を否定することができないため、どんどん面白いアイディアが積み重なっていくユニークなゲームです。

かたろーぐ

- 所要時間:1つの順位予想につき10分程度

- 参加人数:2〜8人

カタログや図鑑などを題材に、出題者がセレクトした「順位が隠された何らかのランキング」について、順位を他全員で予想するゲームです。

出題者は、星形や四角型のふきだしコマを持っており、星形=1位、四角型=2位、のように、自分にだけわかるように記号と順位を一致させておきます。そして、お題のカタログの項目に、星型や四角型などの記号が描かれたふきだしコマを置いて「ランキング入りしている候補たち」を公開し、順位を秘密にしながらその候補たちの中でランクづけをします。

準備が終わったら、1位から順番に予想と答え合わせをしていきましょう。各自、出題者に質問をしながら、「この順位はたぶんはこれだろう」と思うものを選んだら、せーの!で公開し、答え合わせをして、見事に当たった人たちはご褒美のハートコマをもらえます。

題材やランキングの選定基準は自由に変えることが可能です。動物図鑑などの本やスーパーのチラシなど、身の回りの様々な「カタログっぽいもの」を題材に応用するのもおすすめです。また、ランキングの基準も「好きなもの」に限らず、「今欲しいもの」や「自分に似合いそうなもの」など、自由に変更できます。

みんなでぽんこつペイント

- 所要時間:1つのお題につき10分程度

- 参加人数:3〜12人

サイコロの目で決められたお題を「直線」と「正円」だけで表現して伝えるお絵かきゲームです。

参加者は回答者と絵を描く人に分かれます。絵を描く人全員がお題に関する絵を描き終わったら、描いた絵の画数が少ない人から順に回答者に見せていきましょう。

たくさんの画数で描けば当ててもらえる可能性が高まりますが、見せる順番が遅くなり、他の人が先に当てられてしまうかもしれません。また少ない画数で描けば、ほかの絵よりも先に見てもらえますが、直線と正円だけの絵なので、回答者に当ててもらうのはかなり難しいでしょう。駆け引きが非常に重要なゲームです。

Ito

- 所要時間:30分

- 参加人数:2〜10人

Itoは、会話によって進行していくカードゲームです。

1~100の数字が書かれたカードが1人1枚ずつ配られ、「数字を口にしたらアウト」という制限の中、テーマに沿って自分のカードの数字を表現し合います。たとえば、「生き物の強さ」というテーマでゲームを進める場合、1のカードを持っている人は「アリ」、100のカードを持っている人は「ライオン」というふうに表現して、他のプレイヤーに数字を推測させます。

遊び方は以下の2種類あるので、好きなほうで遊びましょう。

- 「クモノイト」…協力してカードを小さい順に出して全員のカードを出し切るルール

- 「アカイイト」…会話の中で、足して100になりそうなペアを見つけるルール

「数字を口にせずに数字を説明する」というユニークなルールのため、伝わらないもどかしさで盛り上がるゲームです。また、テーマについて会話をするだけのゲームなので、ボードゲームに馴染みのない人や会話が苦手な人でも楽しめます。

ボブジテン

- 所要時間:30分

- 参加人数:3〜8人

ボブジテンは、カタカナ言葉を日本語だけで表現するカードゲームです。

親プレイヤーは、山札からお題カードを引き、他の人に見えないようにカードに書かれたお題を確認します。カードには1〜6の番号が振られた複数のお題が示されています。山札のカードの裏面には1〜6のどれかの数字が書かれているので、親プレイヤーはその数字の番号のお題について、カタカナを使わずに説明しましょう。最初に当てた人がポイントをGETし、次の親プレイヤーとなります。

無理やりな日本語訳が連発したり、人によって説明の切り口が違ったりと、人とのコミュニケーションの楽しさを実感できるゲームです。

タブーワード

- 所要時間:1つのお題につき3分程度

- 参加人数:3〜6人

タブーワードは、ある言葉を他のメンバーにわかりやすく説明し、当ててもらうゲームです。ただし、説明をする際に使っていけない「タブーワード」が指定されています。

たとえば、お題がりんごで、タブーワードが「果物」「赤い」「アダムとイブ」だとします。出題者は、これらの言葉を用いずにりんごについての説明をしなければなりません。

説明をする側は情報をうまく伝える力、説明を受ける側は情報を整理して察する力が試されます。

ピクテル

- 所要時間:15分〜30分

- 参加人数:3〜6人

透明なフィルムにピクトグラムが描かれたカードを自由に重ね合わせ、他の人にお題を伝えるゲームです。ちなみにピクトグラムとは、文字情報を使わずに情報を伝える図形のことで、非常口のマークやデパートのエレベーターのマークなどを指します。

ピクテルは以下の3つの役割に分けて実施されます。お題は具体的な「もの」から抽象的な「こと」まで様々。正解の回答が出た際に、役割に応じた得点をゲットできます。

- お題を考える人

- そのお題をピクトグラムで表現する人

- 表現されたお題を当てる人

ピクテルは、他の人の意外なアイディアや発想を知ることができ、盛り上がるゲームです。比較的短時間で実施できるので、アイスブレイクとして取り入れるのも良いでしょう。

シープマッチ

- 所要時間:15〜30分

- 参加人数:2〜8人

羊のイラストが描かれたカードを自由に組み合わせ、ストーリーを作るゲームです。

親プレーヤーは手札にある羊のカードをマッチさせ、その羊のイラストに合った物語を作ります。長々としたストーリーを語る必要はなく、そのイラストから何が連想されるかを一語で表してもOK。他のプレイヤーはそれに対してGoodかBadの意思表示をし、Goodが過半数であればそのカードを捨てられます。

シープマッチでポイントとなるのが、個人戦ではなくチーム戦であるということ。参加者は初めに赤チームと青チームに分かれますが、自分や他のメンバーがどちらのチームなのかは知ることができません。そのため、ハラドキドキのゲーム展開を楽しめます。

バーンガ

- 所要時間:5〜2時間

- 参加人数:1テーブル4〜6名

バーンガはトランプを使った、異文化コミュニケーションの本質を体感できるゲームです。

基本的なルールはトランプの「ページワン」をベースとしており、席移動によって様々なメンバーとプレイできるようになっています。ここまで聞くと、ただローテーションをしながらトランプゲームを行うだけのように聞こえますが、以下のような特殊ルールがあります。

- プレイヤー同士のコミュニケーション方法として、「会話」は禁止となっている。

- 各テーブルによってローカルルールが決まっており、参加者はそれがローカルルールであるとは気づいていない

参加者は席移動によってローカルルールの違いに気づきますが、それを会話で伝えられないことにもどかしさや違和感を感じることでしょう。バーンガは、自分の常識や前提が通用しない時にどのような気持ちになるのか、どのように対応すべきなのかを体感できるゲームとなっています。

マシュマロチャレンジ

- 所要時間:1〜2時間

- 参加人数:1チーム4〜6人

マシュマロチャレンジは、パスタやテープ、ひも、マシュマロを使って自立可能なタワーを立てるチームビルディングに特化したゲームです。

用意するものは以下のとおり。作戦タイムも含めて制限時間は18分です。

- 乾燥パスタ:20本

- マスキングテープ:90cm

- ひも :90cm

- マシュマロ:1つ

- はさみ:1つ

- メジャー:1つ(記録測定用)

テープで足場を固定してはいけません。パスタやテープ、ひもは切ったり、貼ったりするのはOKです。制限時間内に最も高いタワーを作ったチームが勝利となります。

チームで協力して挑むことで、自主的に役割分担をしたり、積極的にコミュニケーションを取ったりと、チームビルディングになるでしょう。新人研修のゲームとしてぴったりです。

マシュマロチャレンジをやってみた動画はこちら▼

まとめ

新人研修にゲームを取り入れることで、コミュニケーションの活性化や自発的な気づきを促すことができ、チームワークの醸成にもなります。

今回ご紹介した27選のゲームを参考にしながら、ぜひ新人研修にゲームを取り入れてみてはいかがでしょうか。

謎解きコンシェルジュは、謎解きや推理ゲームなどのイベントを通して貴社の課題を解決します。チームビルディングができる室内型謎解き「謎解き脱出ゲーム」や周遊を促す「周遊型謎解きゲーム」など、選べるパッケージサービスは30種類以上。オリジナルイベント・研修のご相談も承っています。サービス一覧資料は下記より無料でダウンロードいただけます。

⇒謎解きコンシェルジュ 総合資料を受け取る

「あそぶ社員研修」は、受講者全員の主体性を高め、置いていかれる社員を作らない講義・アクティビティ一体型の研修プログラムです。講義による学びの定着を促し、翌日からの業務に役立てることができます。

⇒あそぶ社員研修 総合資料を無料で受け取る

関連記事

開催中のイベント

続・戦国宝探し in 舞鶴 ~ゆうさいくんと古今伝授の宝~

開催期間

2025/03/22~2025/08/31

代理探偵と謎めく京の旅路

開催期間

2025/03/21~2026/03/19

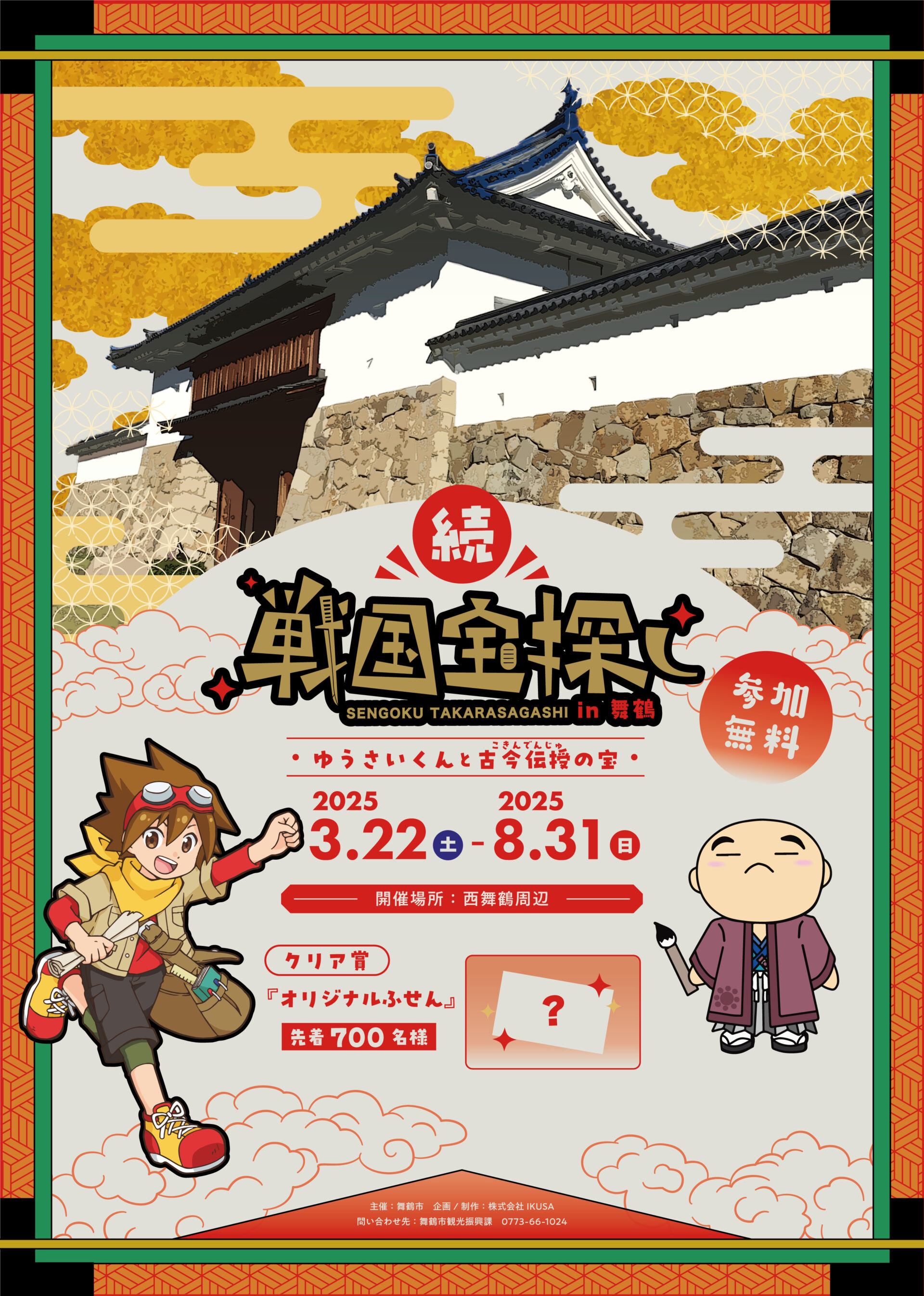

消えた記憶と幸福の花

開催期間

2024/12/25~2026/03/19

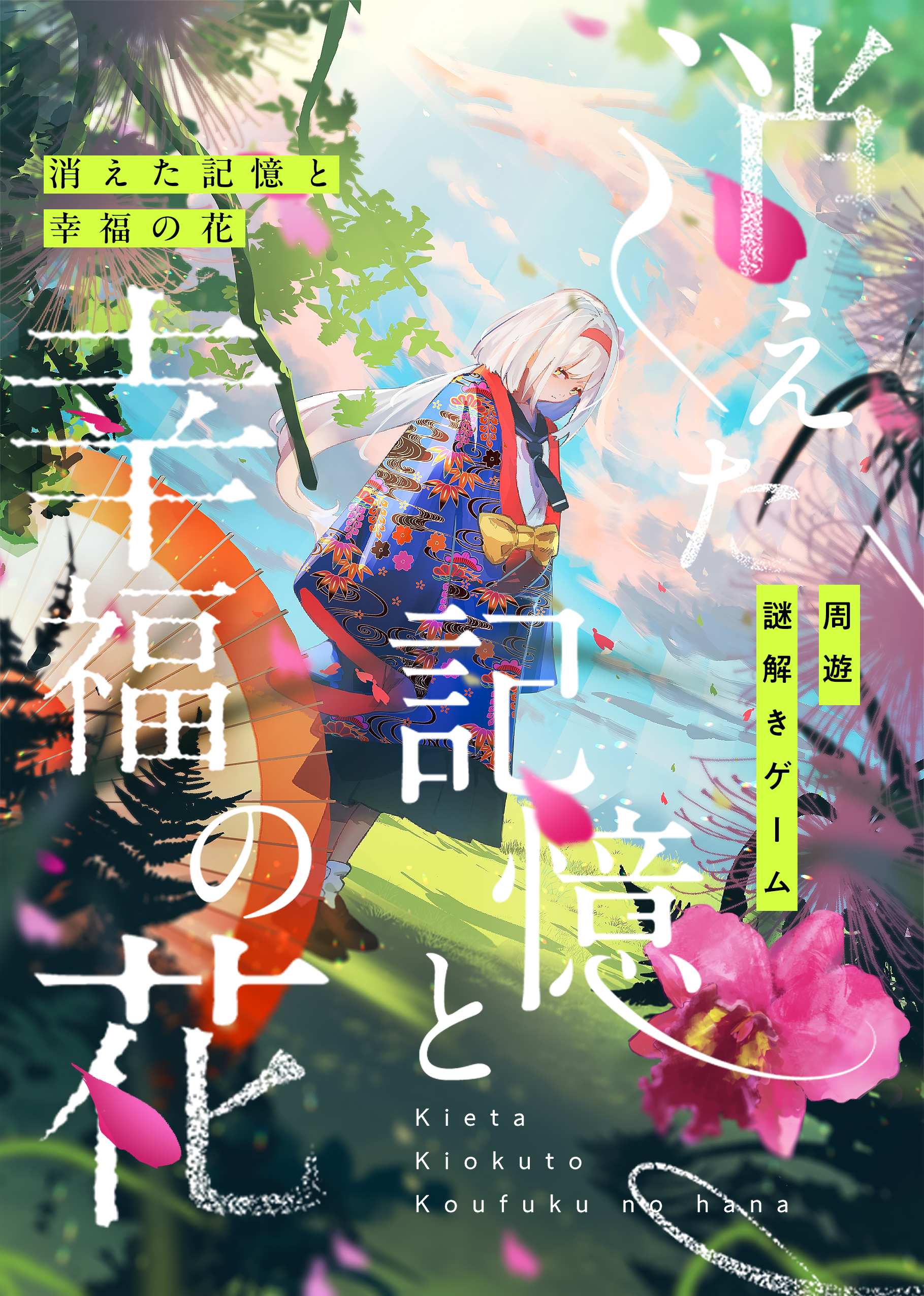

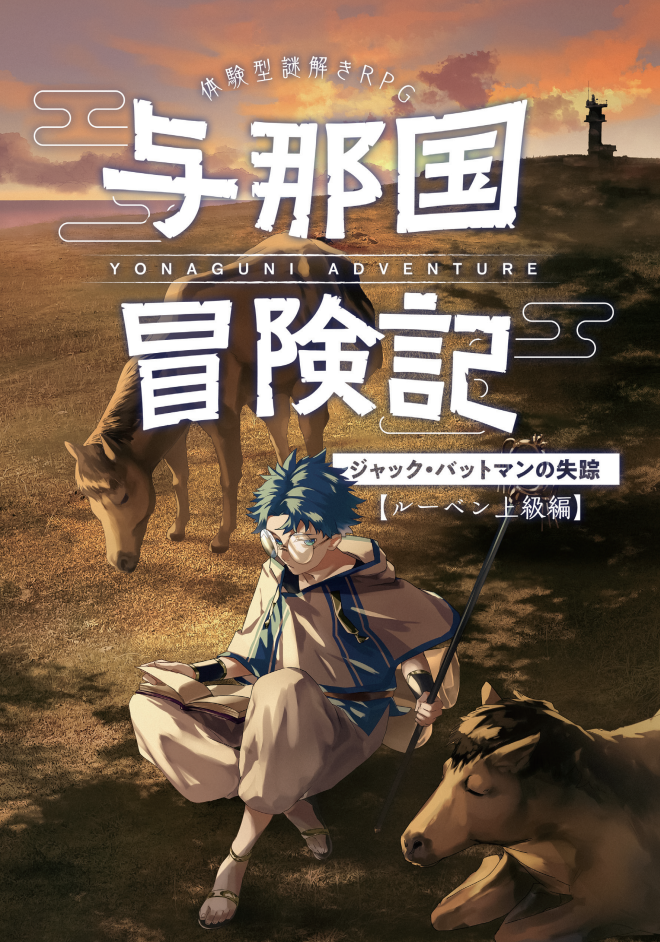

与那国冒険記 ~ジャック・バットマンの失踪~【チャーリーケイビング編】

開催期間

2022/11/19~2026/03/19

与那国冒険記 ~ジャック・バットマンの失踪~【アドラ初級編】

開催期間

2022/11/19~2026/03/19

与那国冒険記 ~ジャック・バットマンの失踪~【ルーベン上級編】

開催期間

2022/11/19~2026/03/19