お困りごとはいつでも

ご相談ください二ャ

謎解きコンシェルジュキャラクター「シェルジュ」

プロモーション

参加型イベント企画28選|体験で盛り上がるアイデア

- 謎解き

目次

参加型イベントは、来場者が主体的に関わることで体験価値を高め、記憶に残る時間を提供できるのが魅力です。企業の周年記念や販促イベント、地域のお祭りなど、目的に合わせて多彩なアレンジができます。

本記事では、体験型・参加型のイベント企画例を28選紹介します。

体験が、ブランドの印象を変える。

参加型プロモーション企画の資料を無料配布中

⇒無料で資料を受け取る

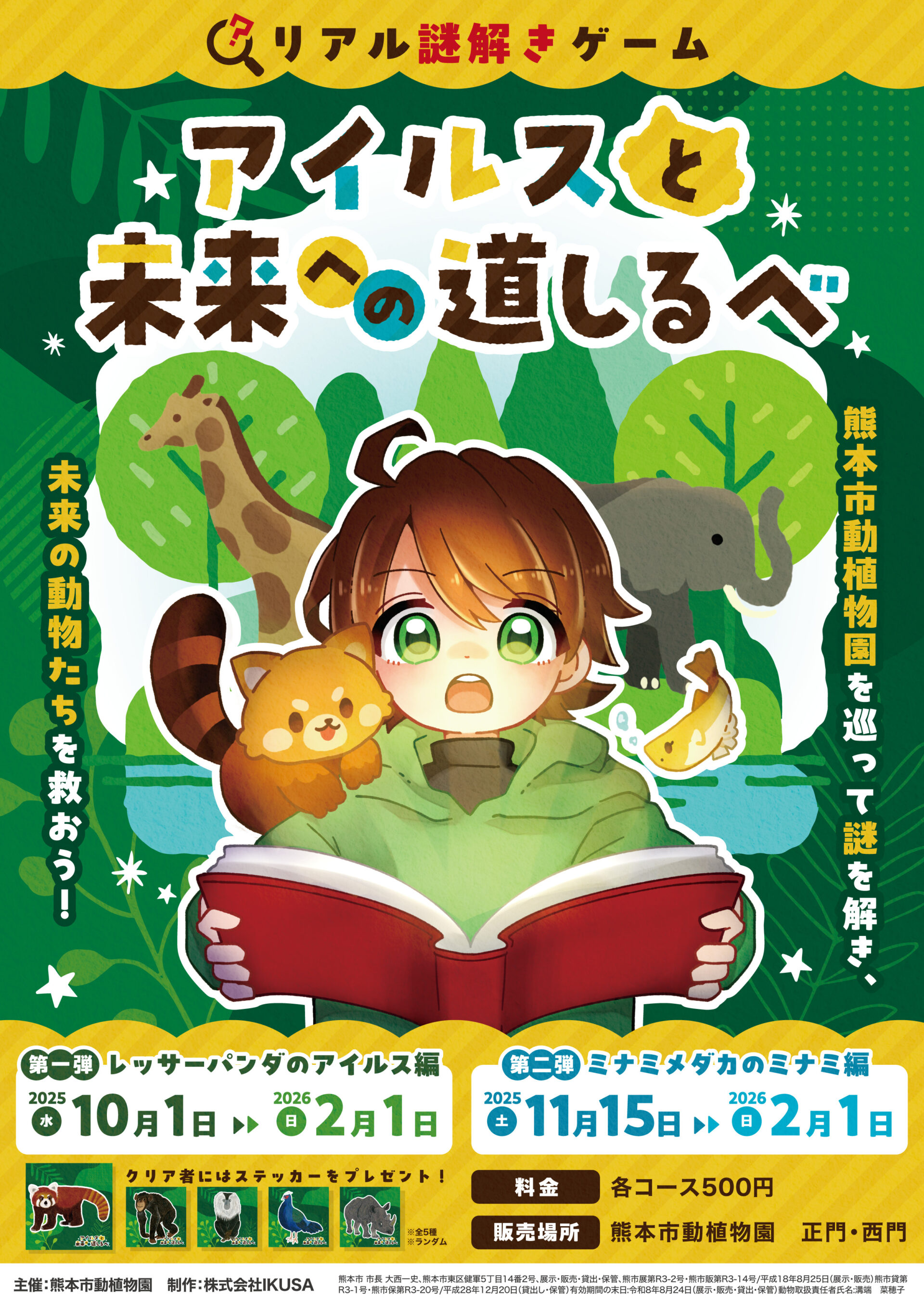

【謎解き・宝探し】参加型イベント3選

謎解きや宝探しは、参加者が「物語の主人公」として課題を解決する体験型の企画です。仲間と協力して進める仕組みを取り入れることで、自然に交流が生まれやすいのが特長です。舞台やテーマの設定を工夫すれば、地域の魅力発信や施設の回遊促進にもつなげられます。

ここでは、謎解きや宝探しを取り入れた参加型イベントを3つ紹介します。

1.「スカイトレジャー」「LOST SIGNAL」

IKUSAが提供する、空港を舞台にした謎解きイベントで、家族向けの「スカイトレジャー」と、謎解き上級者向けの「LOST SIGNAL」を同時開催した事例です。空港という広大な空間を探索しながらストーリーを進める仕掛けは、非日常感と達成感を同時に味わえるのが魅力です。難易度を分けることで子どもから大人まで参加しやすく、利用者層に応じた満足度の向上につながります。空間特性を活かした謎解きは、他の大型施設や公共空間でも応用可能です。

参考:スカイトレジャー ~天空の遺跡と精霊の試練~|アソビプラネット

参考:LOST SIGNAL 〜消えた信号と渦巻く陰謀〜|アソビプラネット

2.博物館や美術館のナイト謎解き

閉館後の博物館や美術館を貸し切って実施するナイト謎解きは、非日常感と学びを同時に味わえる企画です。展示物を題材に謎を解くことで、来館者は作品や資料に新しい視点で向き合えます。暗い館内をライトで進む演出や、夜ならではの仕掛けを取り入れると没入感がさらに高まります。静かな空間を活用するために定員管理や安全誘導を徹底することが、参加者の満足度を左右するポイントです。

参考:ミュージアムと駅を舞台に、アートに隠された謎を解く「7つの謎解きミステリーラリー」をこの夏、開催! | 東京地下鉄株式会社のプレスリリース

3.商店街宝探しイベント

商店街全体を舞台に仕掛けを配置する宝探しイベントは、買い物と体験を組み合わせられる企画です。参加者は複数の店舗を巡りながら手掛かりを集めるため、自然に商店街の回遊を促せます。子どもから大人まで幅広く楽しめ、地域ぐるみで盛り上がれるのも特徴です。ゴール時の景品を商品券やオリジナルグッズにしたり、店舗ごとに参加者限定クーポンを配布したりすると、購買意欲を高めやすくなります。

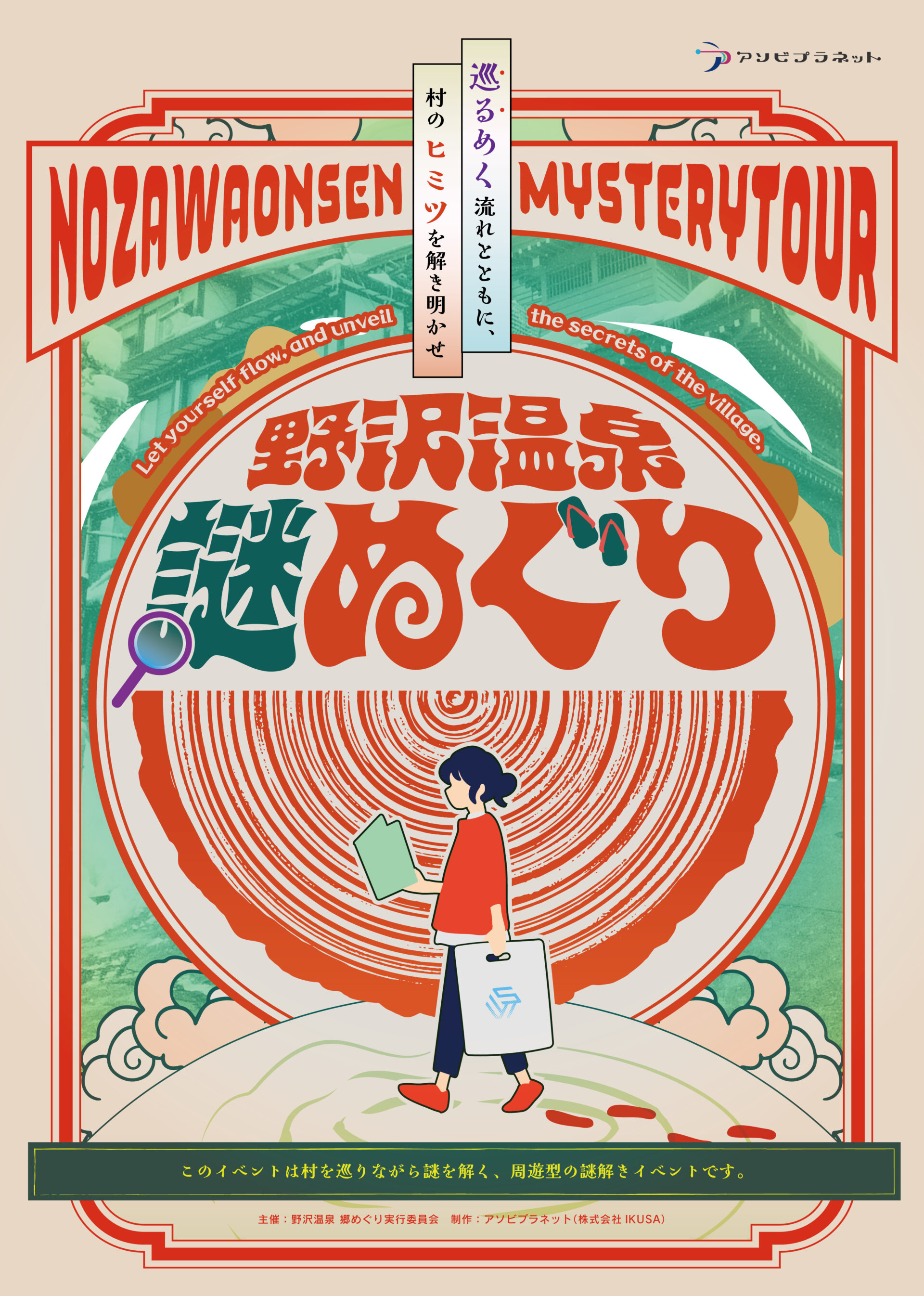

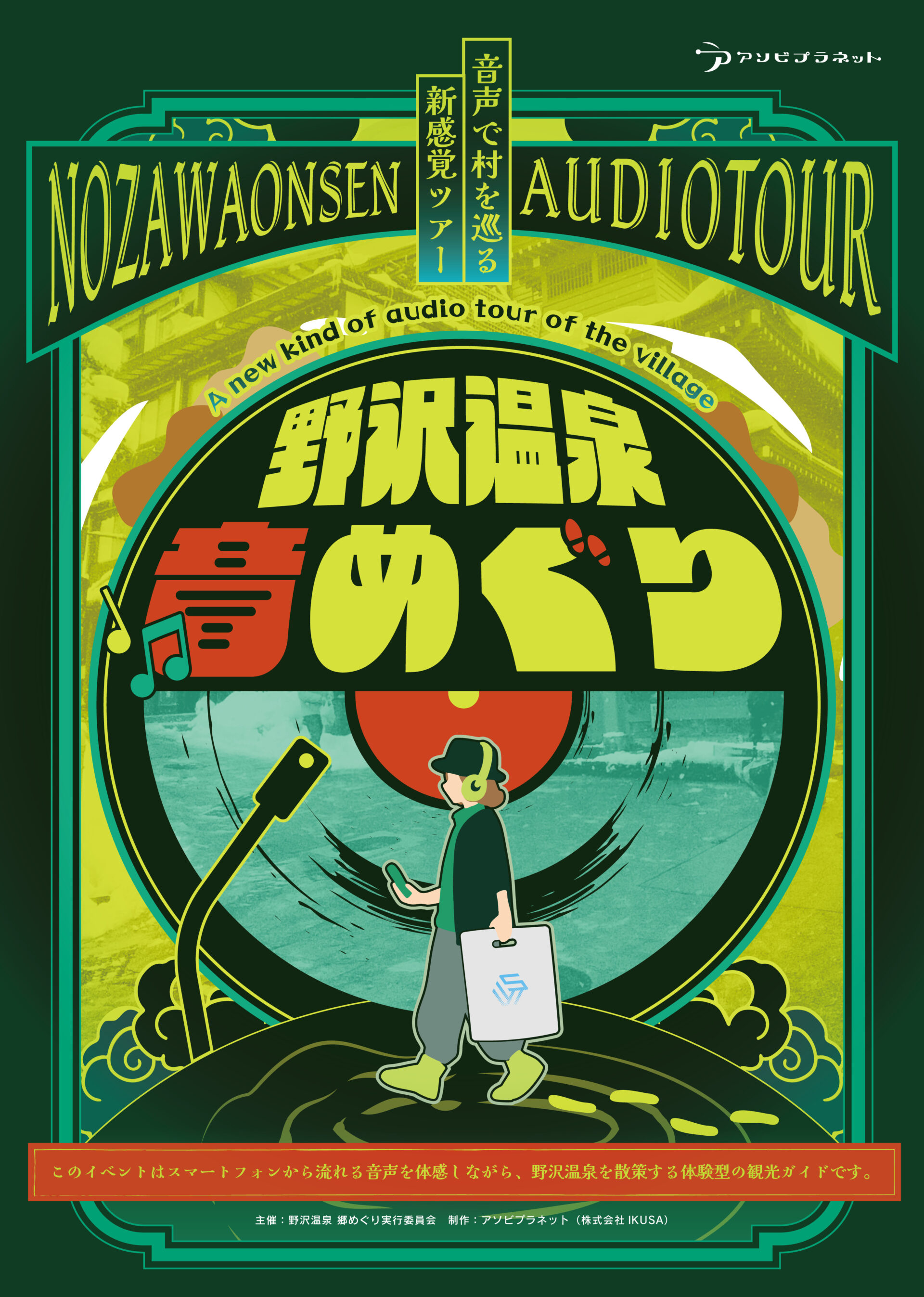

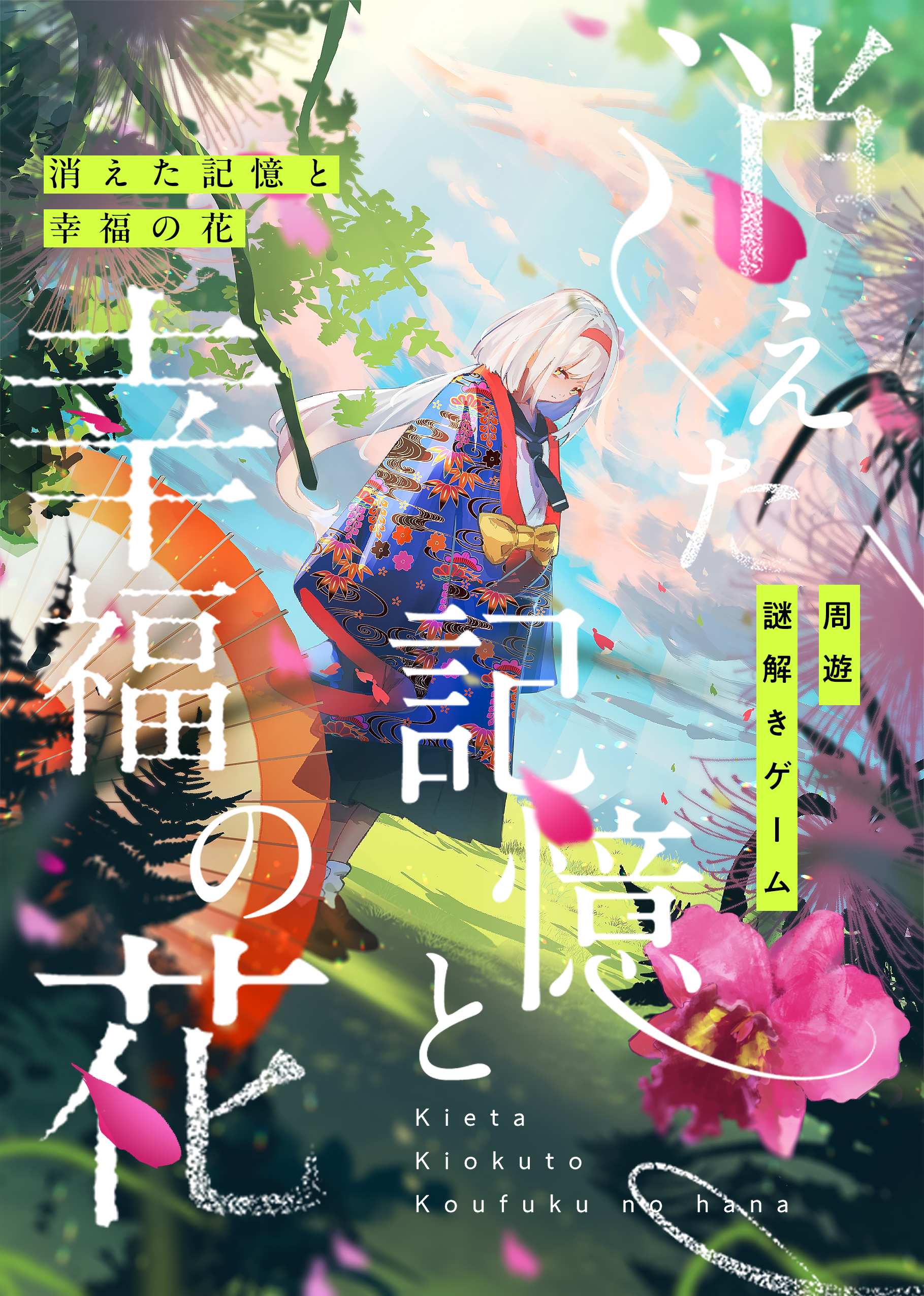

【歴史・観光】参加型イベント4選

歴史や観光資源を舞台にした参加型イベントは、地域の魅力を再発見できるのが特徴です。街全体を使った回遊型から、史跡を題材にした体験型まで幅広く展開できます。

ここでは、歴史や観光をテーマにした参加型イベントを4つ紹介します。

1.周遊型イベント「続・戦国宝探し」

IKUSAが京都府舞鶴市で提供した周遊型イベントで、戦国時代をモチーフに地域の歴史や観光資源を題材にしています。参加者は物語を追いながら市内を巡る仕組みで、史跡や名所を自然に訪れる流れを作れます。観光客だけでなく地元住民にも参加しやすく、地域全体の回遊性や滞在時間の向上に寄与します。

2.観光バスツアー型イベント「代理探偵と謎めく京の旅路」

IKUSAが京阪バスと連携して提供した参加型イベントで、観光バスツアーとエンターテインメントを融合させたユニークな事例です。乗客はバスで各地を巡りながら手掛かりを集め、観光と物語体験を同時に楽しめます。移動時間をエンタメ化することで、通常の観光では得られない没入感を生み出しました。運営面では、限られた車内空間を活かすために進行役やサポートスタッフを配置したことが成功のポイントです。観光資源を新しい形で発信できる企画として注目できます。

参考:【体験レポート】バスツアー×謎解き「代理探偵と謎めく京の旅路 」 | 謎解きコンシェルジュ

3.城下町探索ゲーム

城下町を舞台にした探索ゲームは、歴史的な街並みや文化財を舞台装置にできるのが魅力です。参加者は手掛かりを頼りに街を巡り、昔ながらの風情を体験できます。観光協会や地元商店と連携することで、地域全体の活性化にもつながります。ルート設計では混雑を避けるために複数コースを用意すると、快適に楽しんでもらえるでしょう。

参考:事例50 | -見る・聞く・歩く・食べる-城下町徳島まるごと博物館事業

4.古地図を使った街探検イベント

古地図を片手に現在の街を歩く企画は、過去と現在を比較しながら街の変化を感じられる企画です。歴史的背景を解説に盛り込めば、学びと娯楽を同時に提供できます。参加者が自由に探索できる形式のため、チェックポイントを設けて回遊を促す工夫が必要です。観光資源を新しい切り口で紹介できる点も魅力といえます。

参考:デジタルマップのStroly、「古地図で巡る駿州の旅」マップを公開! | 株式会社Strolyのプレスリリース

【学び・ものづくり】参加型イベント6選

手を動かして体験するイベントは、参加者に「自分で作った」「新しく学んだ」という実感を残せるのが魅力です。記念品や作品が思い出となり、学びと体験を同時に得られます。

ここでは、学びやものづくりをテーマにした参加型イベントを6つ紹介します。

1.周遊型謎解き「暑さに負けない生きものの秘密」

IKUSAが提供する周遊型の謎解きイベントです。テーマパークを巡り、展示物や自然を手掛かりに問題を解き進める構成で、遊びながら環境や生き物の知識に触れられます。運営面では「チェックポイントを順路に沿って配置して混雑を回避」「1問の所要時間を5~10分に調整」といった工夫で回遊性を高められます。体験後に配布する解説リーフレットを用意しておくと、学びの定着にもつながるでしょう。

参考:周遊型謎解きゲーム 暑さに負けない生きものの秘密|アソビプラネット

参考:【体験レポート】周遊型謎解きゲーム“暑さに負けない生きものの秘密” inモビリティリゾートもてぎ|謎解きコンシェルジュ

2.共同アート制作イベント

巨大キャンバスやモザイクアートに来場者が少しずつ絵を描き足していく「共同アート制作イベント」は、参加者同士の一体感を育める企画です。自分の描いた部分が作品の一部として残るため、体験の余韻が強く心に刻まれます。完成した作品は会場に展示したり、デジタル化してSNSで共有したりすれば、イベント終了後も話題を広げられます。

3.陶芸体験ワークショップ

陶芸体験は、土をこねて器や置物を成形し、焼き上げるまでの工程を楽しめる参加型イベントです。完成品は世界に1つの作品となり、持ち帰ることで体験の記憶が形に残ります。講師を招いて基礎をレクチャーする形式にすれば初心者でも安心して参加でき、親子や友人同士のコミュニケーションの場としても活用できます。

4.伝統工芸(染め物・和菓子づくり)体験

地域の伝統工芸を題材にした体験は、文化を身近に感じてもらえる企画です。染め物体験では色彩の工夫を凝らせ、和菓子づくりでは季節感を取り入れた作品を仕上げられます。専門の職人や講師に指導してもらえるため、参加者は楽しみながら本格的な技術に触れられる点も魅力です。完成品を持ち帰ることで、体験が思い出として長く残ります。

5.子ども向け科学実験イベント

科学実験イベントは、日常感じる疑問を題材にして体験を通して学べる企画です。色水の変化や空気を使った実験など、シンプルながら驚きのある仕掛けを取り入れると子どもの興味を引きやすくなります。参加者が実際に手を動かすことで理解が深まり、学習への関心を広げるきっかけになるでしょう。

6.環境学習×SDGsワークショップ

環境学習×SDGsワークショップは、廃材や身近な素材を使いながら楽しめる体験型の企画です。例えば、ペットボトルをランタンに作り変えたり、牛乳パックで小物入れを制作したりと、リサイクルを実感できるプログラムを取り入れられます。遊びながら「資源を大切にすること」を学べるため、子どもから大人まで幅広く参加しやすいのが特徴です。

【ライブ・パフォーマンス】参加型イベント4選

観客が受け身ではなく一緒に参加できるライブやパフォーマンスは、強い一体感を生み出します。音楽や演劇、ダンスなどの舞台芸術と組み合わせることで、体験の記憶がより鮮明に残るでしょう。

ここでは、参加型のライブやパフォーマンスのイベントを4つ紹介します。

1.参加型ミュージカル

観客が合唱や簡単な演出に参加できるミュージカルは、舞台と客席の境界を越えた一体感を楽しめる企画です。歌やダンスに参加することで「自分も物語の一部になった」と感じられ、通常の観劇とは異なる特別な体験を提供できます。参加者のレベルに合わせて難易度を調整することが成功のポイントです。

2.観客がキーワードを出す即興劇

即興劇は、観客がその場で出すキーワードを取り入れて物語が展開していくパフォーマンスです。観客の意見が舞台に反映されるため、参加者は強い没入感を得られます。進行役が観客とのやり取りをスムーズに行うことが重要で、舞台側の対応力がイベント全体の満足度を左右します。

参考:観客が“役者”に!NY「体験型ミュージカル」が話題 スト拡大の米エンタメ業界とブロードウェーの踏ん張り|FNNプライムオンライン

3.観客も踊れるダンスワークショップ付きライブ

ダンスライブに簡単なワークショップを組み合わせる企画です。プロのパフォーマンスを楽しんだあとに実際に踊ってみることで、見るだけでなく「体験する喜び」が加わります。年齢や経験に応じてステップを工夫すれば、初心者でも参加しやすい場をつくれます。

参考:京都国際ダンスワークショップフェスティバル2025 | イベント | 京都芸術センター | KYOTO ART CENTER

4.フラッシュモブ参加イベント

観客が事前に振り付けを練習し、当日に一斉に踊るフラッシュモブは、サプライズ性と達成感を兼ね備えた企画です。参加者は「一緒に仕掛けを作った」という特別な体験を共有でき、観客として見ている人にも強い印象を残せます。安全面や練習時間の確保も忘れずに行いましょう。

【スポーツ・フィットネス】参加型イベント5選

体を動かす参加型イベントは、健康増進やストレス解消につながるだけでなく、参加者同士の交流を深める効果もあります。競技性や協力性を取り入れることで、一体感や達成感を高められるのが特徴です。

ここでは、スポーツやフィットネスをテーマにした参加型イベントを5つ紹介します。

1.社内運動会

運動会は世代や部署を超えて交流できる定番イベントです。リレーや玉入れ、障害物競走など体力差が出にくい競技を中心にすると参加しやすく、応援や声援が自然と仲間意識を高めます。安全対策や医務体制を整え、雨天時の代替プログラムを用意しておくと安心です。

2.地域マラソン大会

地域のマラソン大会は、参加者自身の挑戦と地域活性化を両立できる企画です。ランナーとしての参加に加え、ボランティアや応援団として関わる場を設ければ、多様な形で参加できる点が魅力です。企業や自治体が協賛すれば、認知度向上や地域貢献にもつながります。

参考:地域・企業・社会をつなぎ賑わいを創出する「箱根ランフェス2025」|JCD NOW!|株式会社JTBコミュニケーションデザイン

3.初心者向けヨガ・フィットネス体験

ヨガやフィットネス体験は、健康志向の高まりに合わせて関心を集めやすい企画です。初心者向けに基本動作を丁寧に指導する形式なら安心して参加でき、リフレッシュや運動習慣のきっかけづくりにもなります。屋外開催にすれば開放感を楽しめる点も魅力です。

4.eスポーツ大会

eスポーツ大会は、年齢や体力に関係なく参加できる点が特長です。個人戦からチーム戦まで形式を選べ、初心者から経験者まで幅広く楽しめます。観戦者も盛り上がれるため、会場全体で一体感を共有できるのが魅力です。機材やネットワーク環境の整備が重要になります。

5.チーム対抗のアウトドアサバイバルゲーム

サバイバルゲームやアドベンチャー企画は、非日常の環境で協力し合う体験を通じて強い結束を生み出せます。体力だけでなく戦略性や役割分担が求められるため、自然とチームワークが育ちます。安全管理を徹底し、初心者向けのレクチャーを設けるようにしましょう。

【デジタル活用】参加型イベント3選

デジタル技術を取り入れたイベントは、リアルとオンラインを組み合わせることで新しい体験を提供できます。世代を問わず楽しめる仕組みを作りやすく、SNSやアプリを活用することで拡散効果も期待できます。

ここでは、デジタルを活用した参加型イベントを3つ紹介します。

1.LINEを活用した謎解き「探偵ミーナと天神のフシギ」

IKUSAが提供した、福岡の商業施設「ミーナ天神」とその周辺エリアを舞台にしたLINE活用型の謎解きイベントです。LINEを使うことで参加登録や進行管理が容易になり、主催者は参加データを収集して次回施策に活かせます。店舗や観光スポットを自然に訪れてもらえるため、地域回遊や購買促進の効果が期待でき、幅広い年代が安心して楽しめるデジタル参加型イベントです。

参考:LINE謎解きゲーム 探偵ミーナと天神のフシギ|アソビプラネット

参考:福岡のミーナ天神がリニューアルオープン2周年を記念した「2nd Anniversary Event」を開催! | 株式会社ファーストリテイリングのプレスリリース

2.スマホ連動スタンプラリー

スマートフォンを活用したスタンプラリーは、紙の台紙よりも管理が容易で、リアルタイムに進行状況を確認できます。GPSやQRコードを使えばチェックポイントの自由度も高まり、観光地や商業施設の回遊促進に効果的です。景品や特典を設定することで参加意欲を高められます。

3.オンラインと現地を組み合わせたハイブリッド参加型

オンラインと現地を融合させたハイブリッド型イベントは、遠方からでも同時に参加できる柔軟さが特徴の企画です。現地のワークショップや展示を配信し、オンラインからクイズや投票で関わってもらうことで、一体感を高められます。参加方法を複数用意すると、幅広い層が参加しやすくなるでしょう。

【地域・社会貢献】参加型イベント5選

地域や社会とつながるイベントは、参加者に「社会に貢献できた」という実感を与えるとともに、企業や団体の信頼性を高める効果があります。誰もが気軽に参加できる内容にすることで、多くの人にとって身近で意義のある取り組みになるでしょう。

ここでは、地域や社会貢献をテーマにした参加型イベントを5つ紹介します。

1.清掃ボランティア活動

地域の公園や河川敷などで行う清掃活動は、参加者が達成感を共有しやすいシンプルな企画です。ゴミ拾いだけでなくリサイクル分別や分量の可視化を組み合わせると、環境意識を高めるきっかけになります。参加者同士の交流も自然に生まれる点が魅力です。

2.チャリティオークション

チャリティオークションは、収益を社会貢献に充てられる参加型の取り組みです。出品物に社員の作品や地域の特産品を含めれば、多様な人が関わる仕組みになります。参加者は入札を通して気軽に支援でき、楽しみながら社会貢献に参加できます。

参考:選手記録達成記念チャリティーオークション開催! | 福岡ソフトバンクホークス

3.学校とのコラボ授業

地域の学校と連携して授業やワークショップを実施する企画です。社員が講師となり、職業体験やキャリア教育を提供すれば、次世代育成に直結します。参加者である子どもたちが主体的に考える時間を設けることで、学びと交流の場が広がります。

参考:コラボ授業|次世代教育支援|タカラトミーグループの社会貢献活動|タカラトミー

4.植樹デー・環境保全活動

植樹や緑化活動は、地域の未来に残る成果を形として残せる企画です。参加者は「木の成長」とともに活動の記憶を思い出せるため、持続的な価値を感じられます。専門家のレクチャーを加えると学びの要素も強まり、子どもから大人まで幅広く参加できます。

参考:長野県下伊那郡松川町で植樹イベント「植樹くりDAY」を5/27(土)に開催 | 一般社団法人 日本の森林のみらいのプレスリリース

5.地域特産品を活かした料理教室

地域特産品を題材にした料理教室は、食を通じて地域文化を再発見できるイベントです。参加者は調理を体験しながら特産品の背景や魅力を学び、完成した料理を味わう喜びも得られます。地域の生産者やシェフを講師に迎えると、生産過程や食材のこだわりを直接知る機会にもなり、地域への愛着や理解が深まるでしょう。

参考:滋賀県近江八幡市とABCクッキングスタジオが連携協定を締結。地域食材の魅力向上や販路拡大の推進。 | 株式会社ABC Cooking Studioのプレスリリース

参考:たのしいおやこの料理時間@みのおキューズモール|こどもキッチン

まとめ

参加型イベントは、参加者自身が主体的に関わることで、記憶に残る体験を生み出せる点が大きな魅力です。謎解きや宝探しのように物語性を持たせる企画から、ものづくりや学びを通じてスキルや文化を体験できる企画、さらにはスポーツや社会貢献を通じて交流を広げられる企画まで、その種類は多岐にわたります。目的や対象に応じて工夫を凝らすことで、ブランドの価値向上や地域との信頼関係構築につなげましょう。

謎解きや体験イベントを活用したプロモーションは、SNSシェアやブランド想起につながる手法として注目されています。事例や企画ポイントをまとめた資料はこちら。

⇒プロモーションにおすすめの謎解き企画資料を受け取る