お困りごとはいつでも

ご相談ください二ャ

謎解きコンシェルジュキャラクター「シェルジュ」

プロモーション

顧客体験(CX)とは?5つの要素・事例・評価方法も解説

- 謎解き

目次

企業が選ばれる理由は、いまや「価格」や「機能」だけではありません。顧客が商品やサービスを通じて得る体験そのものである「顧客体験(CX)」が競争力を大きく左右しています。

本記事では、顧客体験の基礎から重要性、構成要素、価値を高める方法に加えて、体験型施策が効果的な理由と実際の事例までを網羅的に解説します。

体験が、ブランドの印象を変える。

参加型プロモーション企画の資料を無料配布中

⇒無料で資料を受け取る

顧客体験(CX)とは

顧客体験(Customer Experience:CX)とは、商品やサービスに触れるすべての場面で顧客が感じる体験のことです。広告や口コミを見て関心を持つ段階から、店舗やサイトでの検討、購入や利用、購入後のサポートに至るまでの流れ全体が含まれます。体験の内容は利便性や機能だけでなく、安心感や心地よさといった感情も含まれ、顧客がブランドに持つ印象を大きく左右します。

顧客満足度(CS)との違い

顧客満足度(Customer Satisfaction:CS)は、商品やサービスを利用した後に「満足したかどうか」を測る指標です。一方で顧客体験は、その満足度を生み出す過程全体に焦点を当てます。満足度の数値だけでは把握できない、接客の丁寧さや問い合わせへの対応なども体験を形づくる要素です。顧客満足度は結果の評価であり、顧客体験はその原因となる体験の質を示すものといえます。

顧客体験が注目される理由

近年、顧客体験が重視されるようになった背景には3つの理由があります。

- 商品やサービスの機能や価格で差をつけることが難しくなった

- SNSの普及により体験の良し悪しがすぐに共有され、企業の評判に直結するようになった

- 消費者が「ものを所有する満足」よりも「どんな時間や体験を得られるか」を重視するようになった

こうした変化により、顧客体験は企業の成長戦略に欠かせない要素となっています。

顧客体験価値の重要性

顧客体験は、単なる付加的な要素ではなく、企業の成長を左右する大きな要因です。顧客に良い体験を提供できるかどうかは、その人が「またこの企業を利用したい」と思うか、体験を聞いた別の人が「試してみよう」と感じるか、さらに価格以外の基準で「ここを選ぼう」と判断するかに直結します。

ここでは、顧客体験価値がなぜ企業にとって重要なのかを紹介します。

再購入やロイヤルティの向上

よい顧客体験は、再購入や継続利用につながります。顧客が商品やサービスを通じて心地よさや安心感を得られれば、「次回も同じ企業を選ぼう」と考えるようになるでしょう。これは価格の安さよりも強い動機となり、長期的なロイヤルティを育てます。また、リピート購入が増えることで、安定した売上基盤が築かれます。

口コミやSNSでの拡散効果

顧客体験は口コミやSNSでの発信にも直結します。期待以上の体験をした顧客は、その感動を自発的に周囲へ伝えます。SNSではポジティブな声が広がる一方で、ネガティブな体験もすぐに拡散されるため注意が必要です。よい体験を提供できれば、広告費をかけなくても自然な宣伝効果が生まれ、新規顧客の獲得にもつながるでしょう。

価格競争からの脱却

市場に類似商品があふれる中、価格だけで差をつけるのは難しくなっています。顧客が購入を決める基準は「安さ」ではなく、「どのような体験が得られるか」へと移行しているため、快適で印象に残る体験を提供できる企業は、多少価格が高くても選ばれる可能性が高まります。顧客体験を磨くことは、価格競争に巻き込まれないための有効な戦略です。

顧客体験価値は小売業や飲食業だけでなく、BtoBやサービス業にも広がっています。たとえば、ITツールの導入支援での対応や、契約後のアフターサポートの丁寧さも体験の一部です。取引先が「相談しやすい」「継続して利用したい」と感じることで、契約更新や長期的な信頼関係につながります。このように、業種や規模にかかわらず顧客体験は成長の基盤となります。

顧客体験を構成する5つの要素

顧客体験を理解する上で参考になるのが、マーケティング学者 Bernd H. Schmitt 氏が提唱した「経験価値マーケティング」のフレームワークです。顧客が企業やブランドから得る体験は一面的ではなく、五感や感情、思考、行動、社会的な関係性といった複数の側面が組み合わさって形成されます。

ここでは、その代表的な5つの要素を紹介します。

1.SENSE(感覚)|五感に訴える体験

SENSEマーケティングは、視覚・聴覚・触覚・味覚・嗅覚といった五感に訴えかける体験です。美しいデザインや心地よい音楽、香りや手触りの良さなど、感覚に訴える要素は顧客の印象を大きく左右します。たとえば、アパレルショップで流れるBGMやアロマの香りは、買い物体験そのものを特別なものに変える効果があります。五感を刺激する工夫は、ブランドの差別化や商品の付加価値向上に直結します。

2.FEEL(感情)|ポジティブな気持ちを呼び起こす体験

FEELマーケティングは、喜びや安心感など顧客の感情に訴えかける体験です。喜びや安心感、誇りといった感情は、サービスや商品を「心地よい体験」として記憶させます。たとえば、カフェで店員が笑顔で温かく迎えてくれるだけで「また来たい」と思わせる力があります。顧客がポジティブな気持ちを抱ける瞬間は、リピート購入や口コミ拡散につながりやすい重要な要素です。

3.THINK(思考)|創造性や問題解決を刺激する体験

THINKマーケティングは、顧客の知性や創造性に訴える体験です。謎解きイベントやワークショップのように「考える」プロセスを取り入れることで、顧客はブランドに深く関与しやすくなります。たとえば、食品メーカーがレシピコンテストを開催する場合、顧客は商品を活用しながら創造的に取り組みます。こうした体験は単なる消費を超えて、顧客自身の学びや発見を伴う価値として記憶されます。BtoB領域でも、ITツールのハンズオンセミナーや研修で同様に知的関与を促すことが可能です。

4.ACT(行動)|行動やライフスタイルを変える体験

ACTマーケティングは、顧客の身体的な行動やライフスタイルに影響を与える体験です。スポーツブランドがフィットネスイベントを開催したり、家電メーカーが暮らしを便利にする製品を提供したりすることは、顧客の行動を変えるきっかけになります。また、サービスを通じて「もっと健康的に過ごそう」「新しい趣味を始めよう」といった前向きな行動変容を促すことで、ブランドへの愛着が強まるでしょう。

5.RELATE(関係)|社会や他者とのつながりを生む体験

RELATEマーケティングは、社会や他者とのつながりを生む体験です。SNSでの共有やコミュニティでの交流は人と人との関係性を築き、ブランドと顧客の絆を長期的に深めます。たとえば、限定イベントに参加して仲間と体験を共有することや、社会貢献型の商品を購入して「自分も社会の一員として貢献できた」と感じる体験は、強い共感とロイヤルティを生み出します。

これら5つの要素はそれぞれ独立しているように見えますが、実際には互いに重なり合いながら顧客体験を形づくっています。感覚に訴える仕掛けが感情を動かし、そこから行動や社会的な共有へと広がっていくことも少なくありません。企業が顧客体験を設計する際は、どの要素を強調するかを意識しつつ、全体として一貫性のある体験を提供することが重要です。

顧客体験を高める5つの方法

顧客体験を高めるためには、個別の施策を単発で行うのではなく、顧客との接点全体を見直すことが大切です。購入前から購入後までの流れに一貫性を持たせ、便利さや安心感を提供しながら、記憶に残る特別な体験を演出することが求められます。

ここでは、代表的な取り組みを5つ紹介します。

1.オムニチャネルの導入

顧客は店舗、ウェブサイト、アプリなど複数のチャネルを行き来しています。どのチャネルを利用しても同じように商品を探せて購入できる仕組みを整えることで、顧客はストレスなく行動できます。実店舗とECサイトの在庫を連動させるなど、チャネルを超えた一貫した体験が重要です。

2.パーソナライズされた提案

顧客データを活用し、一人ひとりに合った提案を行うことで体験の質は高まります。購入履歴や閲覧履歴をもとにしたレコメンド機能はその代表例です。顧客が「自分のことを理解してくれている」と感じられることで、信頼関係が深まり、購買意欲も高まります。顧客に合わせた提案は効果的ですが、やりすぎると「監視されている」と感じさせることもあります。必要以上に細かいデータを使わず、顧客が安心できる範囲で行うことがポイントです。個人情報保護への配慮を明示することで、安心感と信頼をさらに高められます。

3.ゲーム要素の活用

クーポンを集めたり、ポイントを貯めたりする仕組みにゲーム要素を取り入れると、顧客は楽しみながらサービスを利用できます。単なる割引や特典ではなく、達成感や挑戦心を刺激する仕掛けが、顧客体験をより魅力的にします。

4.使いやすさを意識した設計

ウェブサイトやアプリの使いやすさは、顧客体験に直結します。操作がわかりやすく、必要な情報にすぐたどり着けることは基本です。その基本ができていないと顧客は不満を感じるため、フォーム入力の手間を減らす、画面の表示速度を高めるといった改善を行い、顧客に安心感と快適さを与えましょう。

5. イベントや体験型施策

オンラインやオフラインで顧客が直接参加できる体験は、記憶に残る価値を生みます。新商品発表会や体験イベント、ワークショップなどは、顧客が商品をより深く理解し、ブランドとの関係を強めるきっかけになります。特に参加型の体験は、顧客の主体性を引き出し、長期的な関係構築に効果的です。

ただし、これらの施策を導入する際にはコストや運用負荷にも注意が必要です。オムニチャネルではシステム連携が複雑になりやすく、パーソナライズではデータ活用に伴う個人情報保護の課題が発生します。顧客体験を高めるには、技術面・法令面の両方を考慮した上で、無理のない導入計画を立てることが重要です。

体験型施策が顧客体験に効果的な理由

顧客体験を高める方法にはさまざまなものがありますが、特に注目されているのが体験型の施策です。商品を手にするだけでは得られない参加型の体験は、顧客の心に強く残り、企業やブランドに対する理解を深める効果があります。

ここでは、体験型施策が顧客体験の向上に効果的である理由を紹介します。

顧客の主体性を引き出せる

体験型施策では、顧客が受け身ではなく自ら行動することが求められます。体験の中心に自分がいると感じられることで、記憶に残る体験につながりやすくなるでしょう。主体性を伴う体験は、顧客がブランドを「自分事」として捉えるきっかけになります。

強い感情を残しやすい

体験を通じて得られる達成感や楽しさは、単なる購買よりも強い感情として残ります。驚きや喜びといったポジティブな感情は、顧客のブランドに対する好意を高め、再利用や推奨につながります。感情に訴える力を持つ点が、体験型施策の大きな強みです。

口コミやSNSとの相性がよい

体験型の施策は共有したくなる内容が多いため、SNSや口コミを通じて自然に広がります。特に写真や動画に残しやすい体験は発信のきっかけとなりやすく、新規顧客の獲得にも結びつきます。広告ではなく顧客自身の声で広まることで、ブランドへの信頼性も高まります。

ただし、体験設計が不十分だと不満が残るリスクもあります。難易度が高すぎたり導線が不明瞭だったりすると、楽しさよりも疲労が強く残ってしまいます。設計次第で大きな効果を得られる一方、準備不足だと不満につながるリスクもあるため注意が必要です。

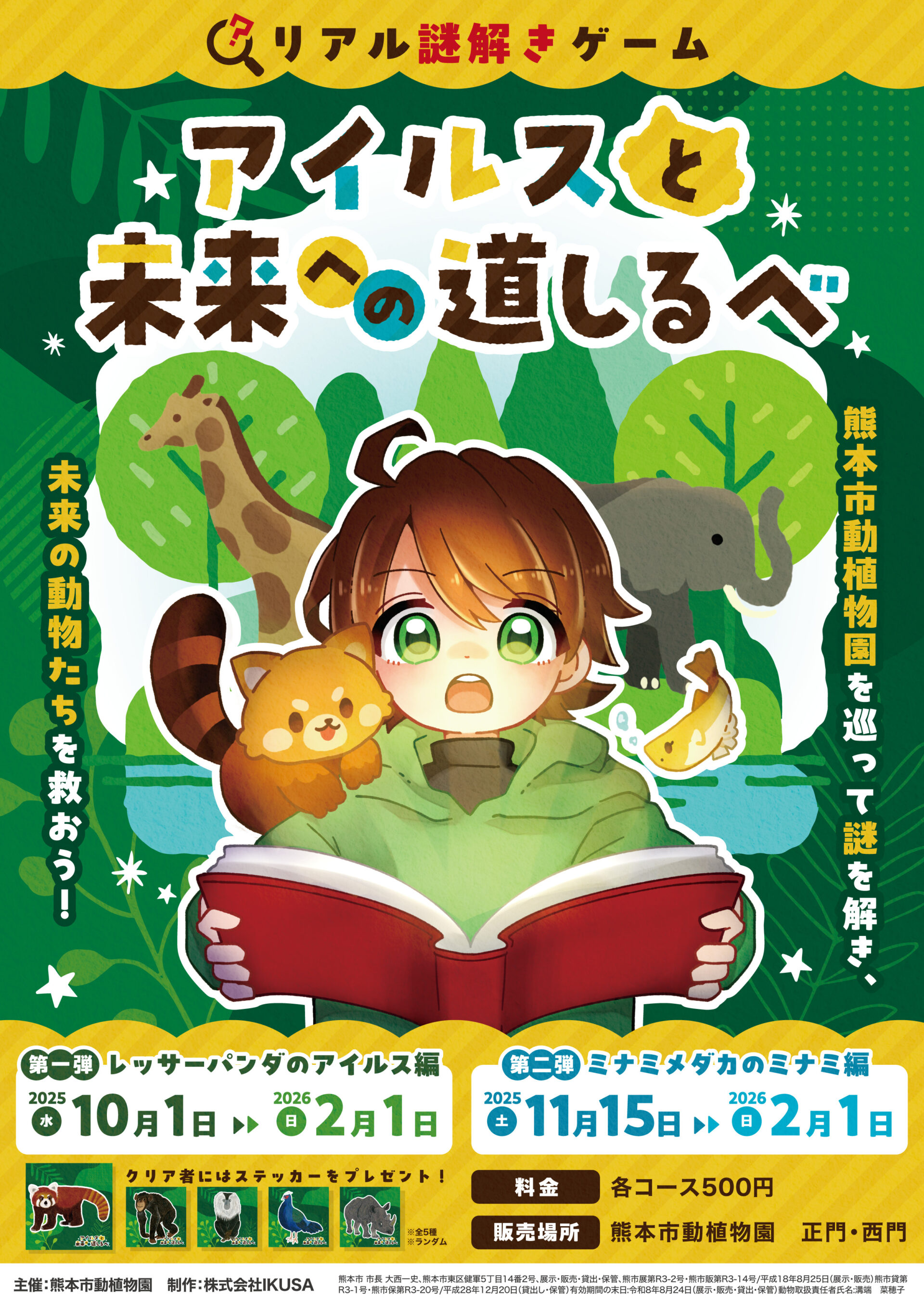

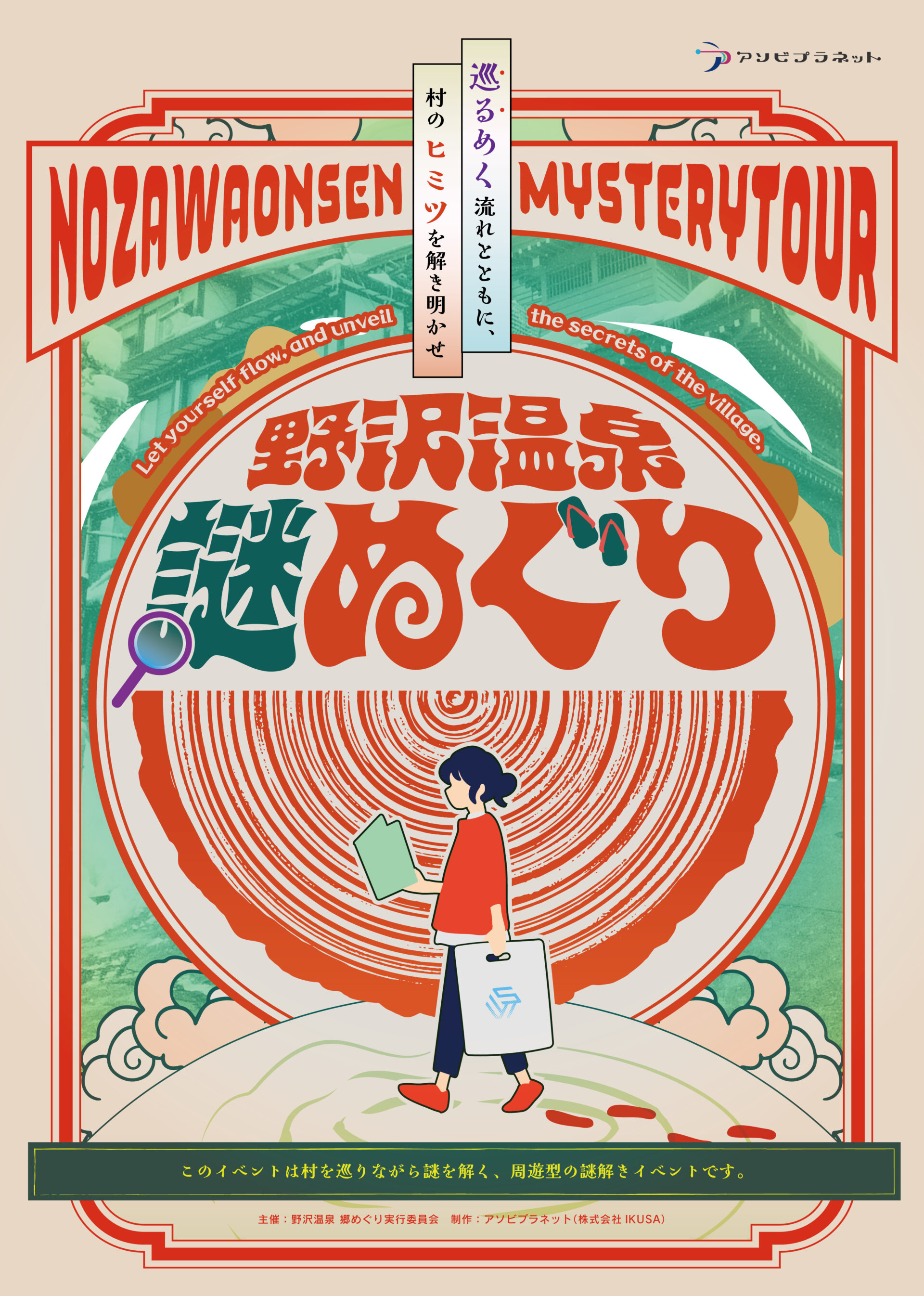

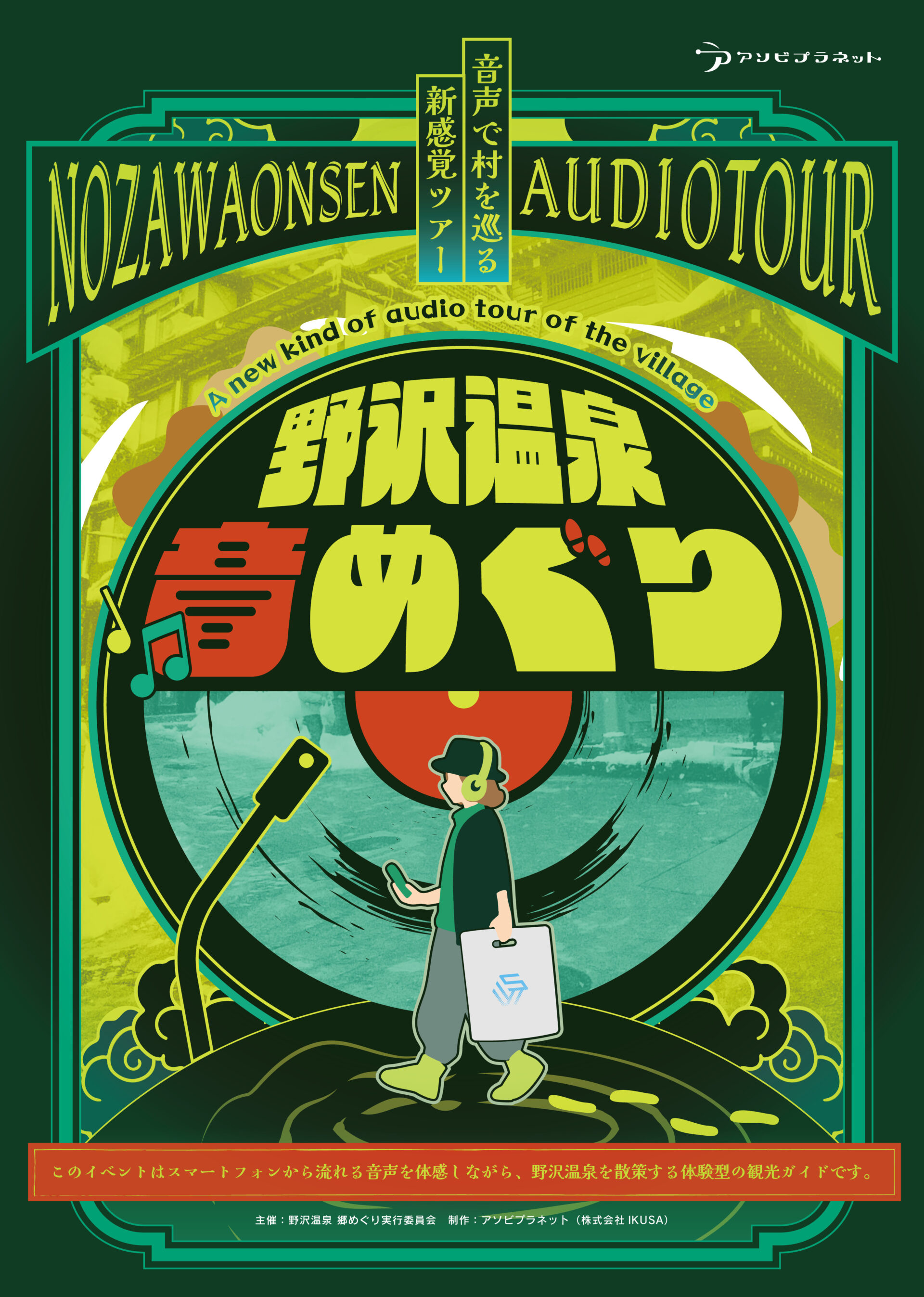

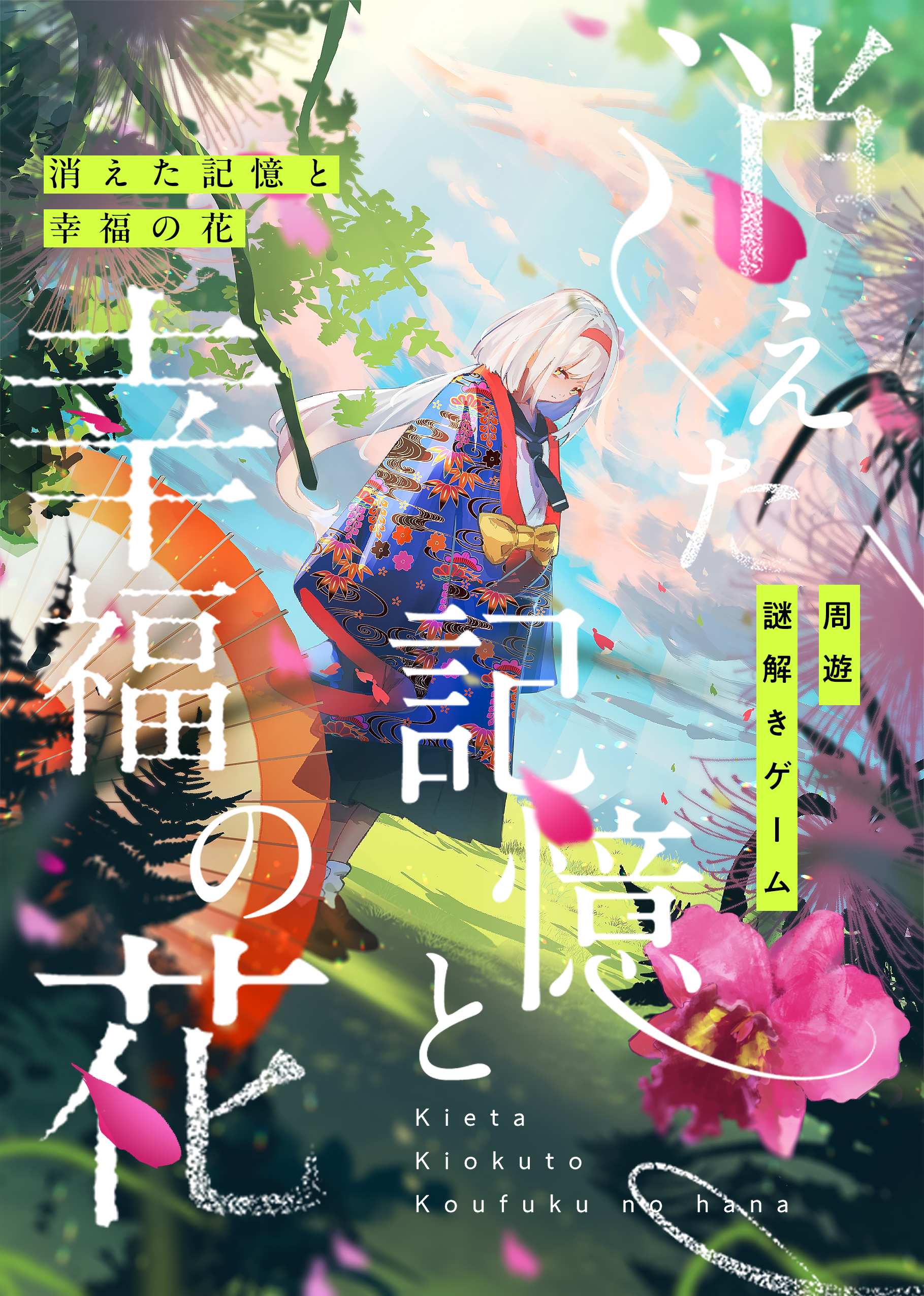

こうした特性を踏まえると、体験型施策は顧客体験の向上に大きな効果を発揮します。特に、IKUSAが提供する謎解きイベントは、主体性と感情の両方を強く引き出す仕掛けを備えた好例です。次章では、この事例を通じて体験型施策の可能性をさらに具体的に見ていきます。

体験型施策の顧客体験に関する事例

体験型施策の効果をより具体的に示す事例として、IKUSAが提供する謎解きイベントがあります。参加者が自ら考え、仲間と協力しながらゴールを目指す仕組みは、主体性と達成感を同時に味わえる特別な体験です。単なる遊びにとどまらず、企業研修や地域活性、店舗プロモーションなど幅広い場面で活用されており、顧客体験の価値を高める取り組みとして注目されています。

幅広いシーンでの活用事例

謎解きは、場面ごとに異なる効果を発揮します。企業研修では、チームで課題を解く過程が自然なコミュニケーションを生み、組織の一体感を強めます。地域や施設でのイベントでは、歩きながら問題を解く仕掛けが観光資源を引き立て、地域の魅力を再発見する機会を作ります。いずれの事例も「体験を通じて顧客との関係を深める」という点で共通しています。

参考:【お客様の声】株式会社NTTドコモ様|謎解き脱出ゲームで新入社員100名以上のチームビルディングを実現|謎解きコンシェルジュ

参考:【体験レポート】バスツアー×謎解き「代理探偵と謎めく京の旅路 」|謎解きコンシェルジュ

参考:【体験レポート】周遊型謎解きゲーム“暑さに負けない生きものの秘密” inモビリティリゾートもてぎ|謎解きコンシェルジュ

体験後に広がる効果

謎解きイベントは、参加して終わりではありません。達成感や共有した思い出はSNSで発信されやすく、新しい顧客を呼び込むきっかけになります。「また参加したい」という気持ちが次の来場につながり、顧客ロイヤルティを高めることにもつながるでしょう。楽しみながらブランドや地域の魅力を知ってもらえることで、顧客の理解と好感度を自然に高める効果も期待できます。謎解きは体験そのものが口コミとなり、長期的に顧客体験を豊かにする取り組みといえます。

顧客体験を改善するための評価方法

顧客体験を向上させるには、現状を把握し改善につなげる仕組みが必要です。感覚や印象だけでは課題を特定できないため、数値化や顧客の声の収集を通じて分析を行いましょう。

ここでは代表的な評価方法を紹介します。

NPS(推奨度を測る指標)

NPSは「この商品やサービスを友人や同僚にすすめたいか」を0~10の数値で尋ねる方法です。推奨度の高さは顧客ロイヤルティを示す指標となり、長期的な関係構築の見通しを立てやすくなります。シンプルながらも改善施策を考えるうえで有効です。ただしロイヤルティを完全に測るものではなく、1つの目安として活用されます。

CES(手間の少なさを測る指標)

CESは「目的を達成するためにどれだけ手間がかかったか」を測ります。問い合わせ対応や返品手続きなど、顧客がストレスを感じやすい場面で活用されます。手間が少ないと感じる体験は満足度向上に直結し、離脱防止にも効果があります。

CSAT(満足度を測る指標)

CSATは「今回の体験にどの程度満足しましたか」と質問して測る指標です。特定のサービスや接点ごとの満足度を数値化できるため、ピンポイントで改善点を探すのに役立ちます。また、定期的に測定することで、施策の効果検証にも使えます。

顧客の声の収集と分析

アンケートやインタビューを通じて顧客の声を直接集めることも欠かせません。数値には表れない細かな要望や不満を把握でき、サービス改善に直結します。SNSの投稿や口コミも貴重な情報源となります。

体験全体を見直すマップ作成

カスタマージャーニーマップは、顧客が商品を知ってから利用・継続するまでの流れを可視化する手法です。各段階での行動や感情を整理することで、どこに摩擦や不満があるのかを特定でき、改善の優先順位をつける際に役立ちます。指標は測定して終わりではなく、改善につなげましょう。

まとめ

顧客体験は、商品やサービスそのもの以上に、企業が選ばれる理由を左右する大切な要素です。価格や機能での差別化が難しい今、顧客にどのような体験を提供できるかが競争力の源泉になっています。安心感や利便性といった基本的な価値に加え、共有や自己成長といった感情的な価値を満たすことが、顧客の満足やロイヤルティを高めます。

体験型施策は、顧客に強い印象を残す方法の一つです。さまざまな方法がありますが、謎解き体験は参加者が主体的に関わり、達成感や一体感を得られる仕掛けを持つ、顧客体験価値を高める好例といえます。こうした施策は体験中だけでなく、SNSでの共有や再訪にもつながり、長期的な関係構築に貢献します。

顧客の心に残る体験を提供できるかどうかが、これからの成長につながる鍵となります。企業は体験を継続的に見直し、評価し、改善していくことで、顧客から選ばれ続ける存在を目指しましょう。

謎解きや体験イベントを活用したプロモーションは、SNSシェアやブランド想起につながる手法として注目されています。事例や企画ポイントをまとめた資料はこちら。

⇒プロモーションにおすすめの謎解き企画資料を受け取る