お困りごとはいつでも

ご相談ください二ャ

謎解きコンシェルジュキャラクター「シェルジュ」

プロモーション

SNSプロモーションとは?手法・事例・費用感・成功のポイントまで解説

- 謎解き

目次

SNSは日本人の生活に深く浸透し、総務省の令和6年版情報通信白書によると、2023年時点で日本国内のソーシャルメディア利用者数は約1億580万人に達しており、2028年には1億1,360万人に増加すると予測されています。

今やSNSプロモーションは認知拡大から購買促進まで欠かせない手法ですが、手段が多様で費用や成果が見えにくい点もあります。

本記事では主要SNSの特徴や効果的な手法、成功と失敗事例、予算設計までを解説します。

体験が、ブランドの印象を変える。

参加型プロモーション企画の資料を無料配布中

⇒無料で資料を受け取る

SNSプロモーションとは

SNSプロモーションとは、InstagramやX(旧Twitter)、TikTok、YouTubeなどのソーシャルメディアを活用し、認知拡大や購買促進、ブランド構築を図るマーケティング活動の総称です。各SNSの特性やユーザー層によって得意な分野は異なり、目的やターゲットによって最適な活用方法を選ぶ必要があります。

近年は自社アカウントの運用だけでなく、広告配信やインフルエンサーとのタイアップ、ユーザー参加型のキャンペーンまで手法が多様化しています。

SNSプロモーションの目的

SNSプロモーションの目的は1つではありません。代表的なものは以下の通りです。

- 認知度の向上:新商品やサービスを多くの人に知ってもらう

- 集客:実店舗やECサイトへの誘導

- エンゲージメント強化:ユーザーとの対話や共感を通じて関係を深める

- 購買促進:キャンペーンや広告を通じて直接的に売上につなげる

- ブランドロイヤルティ向上:ファン層を形成し、継続的に支持される基盤をつくる

SNSプロモーションのメリットとデメリット

SNSプロモーションを行うメリットは、主に以下の3点です。

- 拡散力:シェアやリツイートにより短時間で情報が広がる

- 低コスト:無料運用や少額広告から始められる

- ターゲティング精度:年齢、性別、地域、興味関心などを細かく設定できる

一方で、注意すべきリスクも存在します。

- 炎上リスク:不適切な表現や誤解を招く投稿が批判を呼ぶ可能性がある

- 運用負担:継続的な投稿・コメント対応に時間と人員が必要である

- 成果の可視化の難しさ:テレビCMのように即効性がなく、効果測定の仕組みが不可欠である

このようにSNSプロモーションは、単なる広告手法ではなく「双方向の関係構築」を前提としたマーケティング活動です。顧客と継続的につながる仕組みを理解しておくことで、各プラットフォームの特性をより活かせます。

主要SNS別の特徴と活用ポイント

SNSごとに利用者層や拡散の仕組みが異なるため、プラットフォームの特性を理解して選択することが成功の近道です。ここでは代表的なSNSの特徴、活用方法、事例を表でまとめました。

| SNS | 特徴 | 活用方法 | 事例 |

・写真・動画中心のビジュアル訴求型 ・20~30代女性に人気 ・リール・ストーリーズで拡散 | ・商品の利用シーンをリールで紹介 ・UGCを企業アカウントでシェア ・ショップ機能とEC連携 | ・アパレルブランドが「着こなし動画」を投稿し、新作が完売 | |

| X(旧Twitter) | ・リアルタイム性と拡散力が強い ・時事ネタやキャンペーンと相性がよい | ・ハッシュタグキャンペーン ・トレンドに合わせた投稿 ・速報告知 | 飲料メーカーが「#〇〇チャレンジ」を実施し、トレンド入り |

| TikTok | ・Z世代中心に利用 ・トレンド音源・ハッシュタグで拡散 ・ショート動画の文化 | ・インフルエンサー起用 ・商品紹介を短尺動画化 ・チャレンジ企画 | 食品メーカーが紹介動画で若年層に浸透 |

| YouTube | ・世界最大の動画プラットフォーム ・検索流入に強い ・教育系・レビュー系に適する | ・HowTo動画制作 ・レビューやシリーズ企画 ・広告配信と連動 | コスメブランドがHowToシリーズを展開しブランド定着 |

| Facebook/LinkedIn | ・Facebook:30代以上や地域コミュニティに強い ・LinkedIn:BtoB・経営層にリーチ | ・Facebook:イベント告知やコミュニティ運営 ・LinkedIn:セミナー告知やリード獲得広告 | IT企業がLinkedIn広告で数百件のリードを獲得 |

上の比較表からわかるように、各SNSは得意分野が異なります。自社の目的(例:認知拡大・売上増・リード獲得など)とターゲット層をまずは定め、それに最もマッチするプラットフォームを選び、投稿内容・クリエイティブ・頻度の設計を行いましょう。

SNSプロモーションの手法一覧

SNSプロモーションには複数のアプローチがあり、目的やリソースによって選び方が変わります。ここでは代表的な手法を整理し、それぞれの特徴やポイントを解説します。

自社アカウント運用

自社の公式アカウントを通じた情報発信は、もっとも基本的な施策です。定期的な投稿を通じてブランドの世界観を示し、ユーザーとの関係を育みます。単なる商品の宣伝ではなく、利用シーンや企業の価値観を盛り込んだストーリー性のあるコンテンツを継続的に届けることが重要です。成果を測る際にはフォロワー数の増減だけでなく、いいねやコメント、シェアといったエンゲージメントの質を評価する視点を持ちましょう。

SNS広告

短期間で成果を得たい場合は広告の活用が有効です。たとえばFacebookは細かいターゲティングが可能で、特定の地域や属性に絞った配信ができます。Instagramはカルーセル広告やショッピング機能が強く、購買への導線づくりに役立ちます。広告は少額から始められるため試行錯誤がしやすく、効果測定も行いやすい点がメリットです。

インフルエンサーマーケティング

SNSで影響力を持つインフルエンサーに商品やサービスを紹介してもらう手法です。フォロワー数が多いメガインフルエンサーは大規模な認知拡大に効果的ですが、かかる費用が高額になることも少なくありません。対して、フォロワー数が数千~数万人のマイクロインフルエンサーは、特定の層に深く届きやすく費用対効果に優れています。2023年からはステルスマーケティング規制が施行され、広告であることを明示しなければ法的リスクにつながるため、透明性の担保が必須です。

参考:令和5年10月1日からステルスマーケティングは景品表示法違反となります。|消費者庁

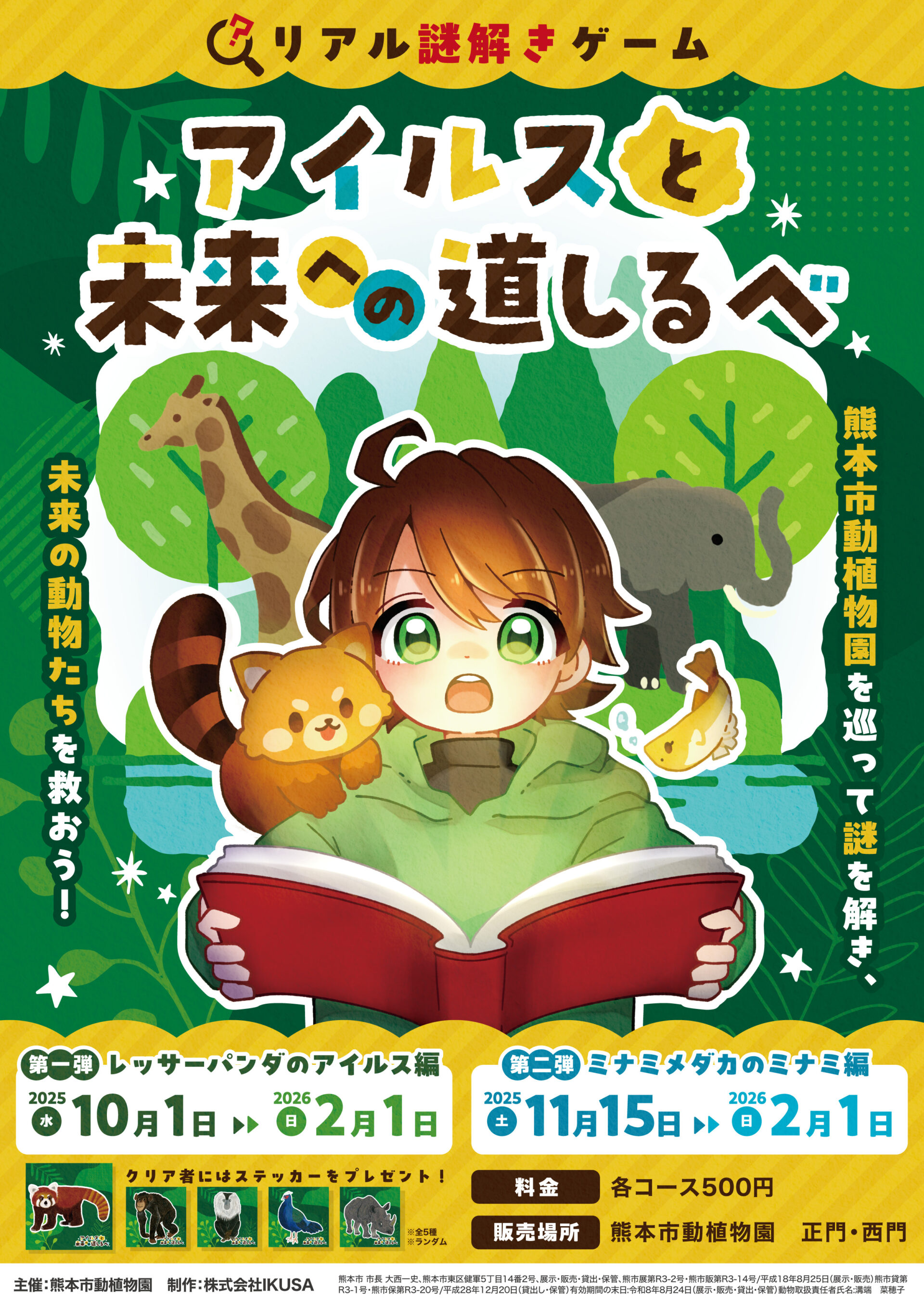

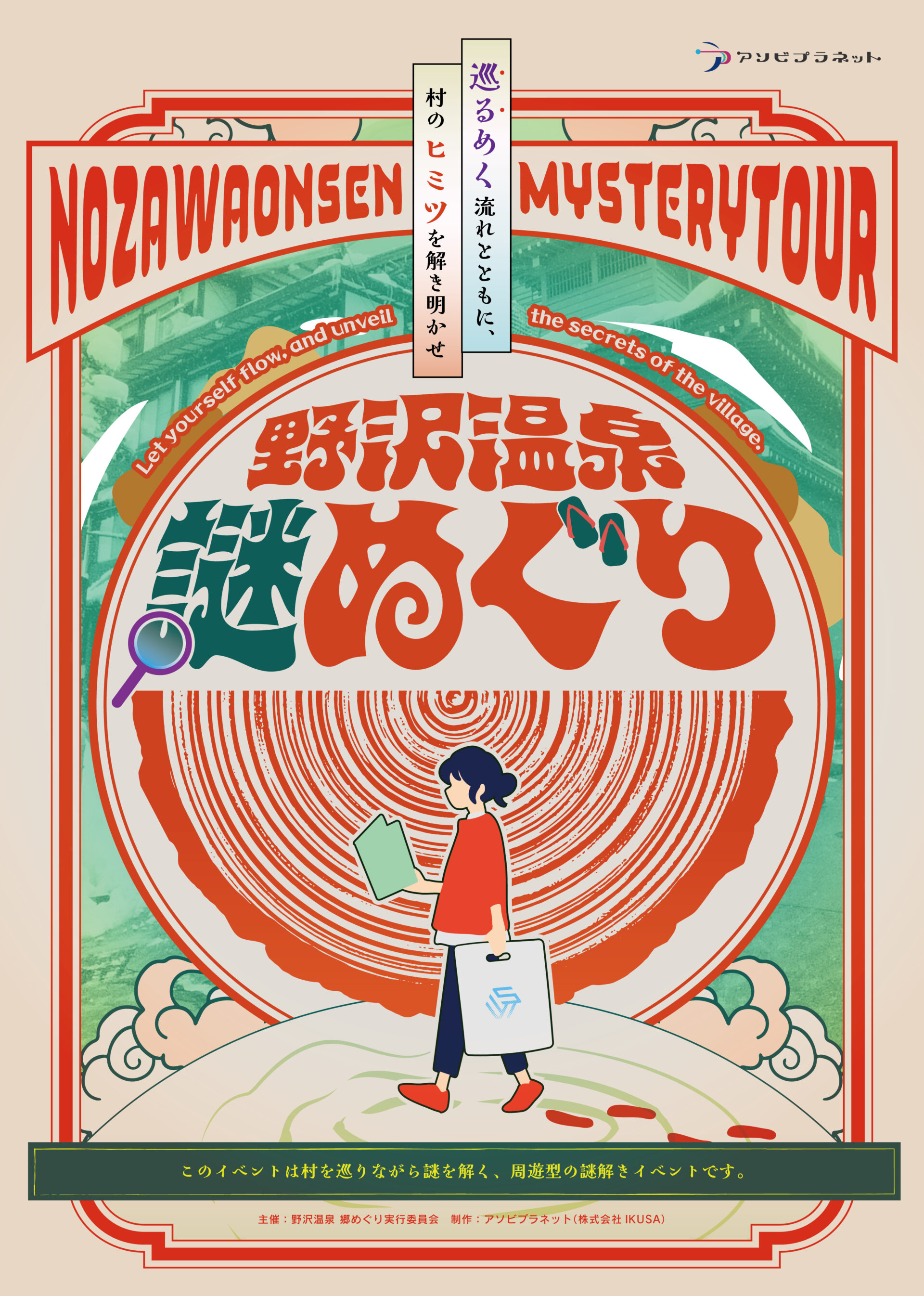

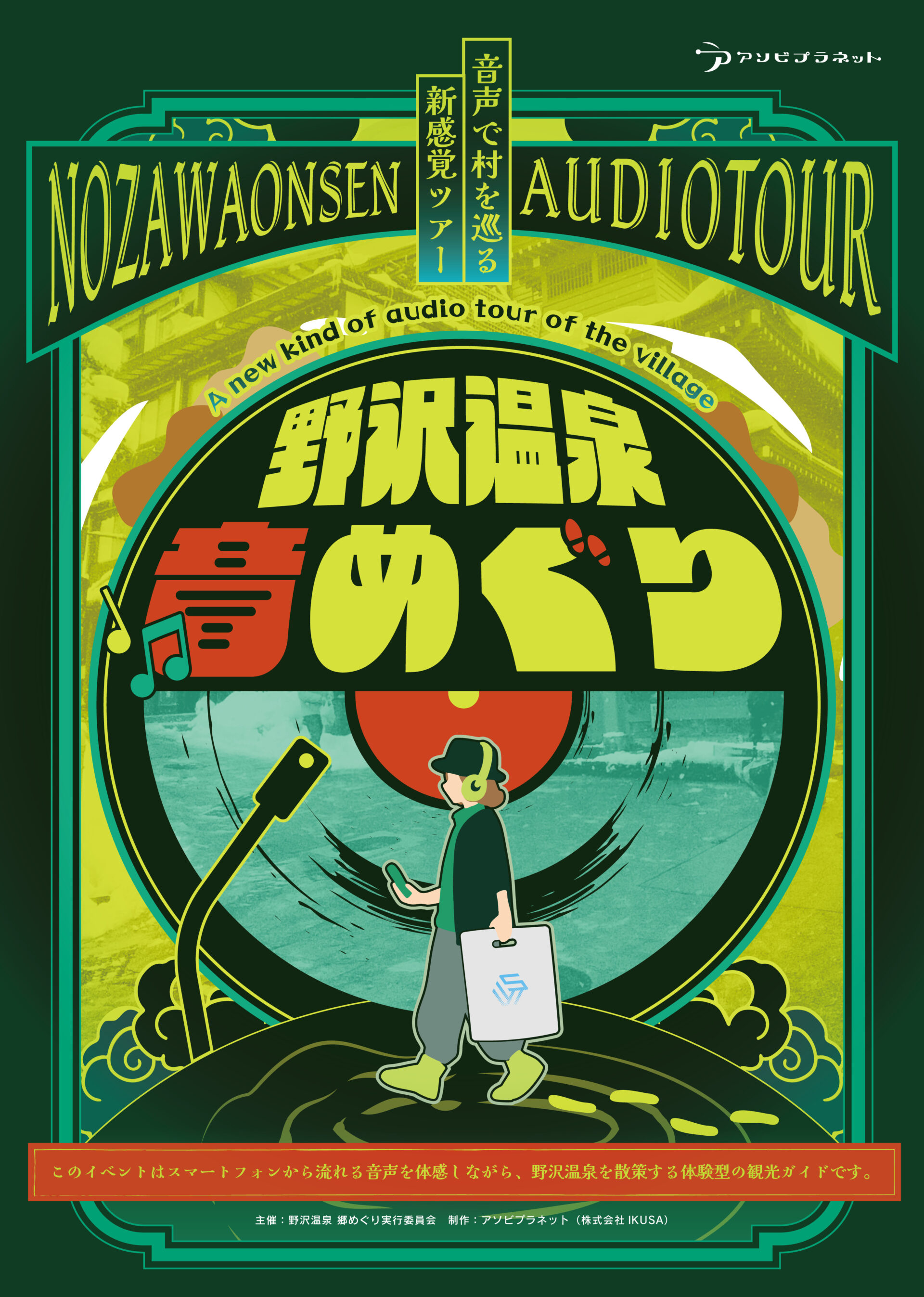

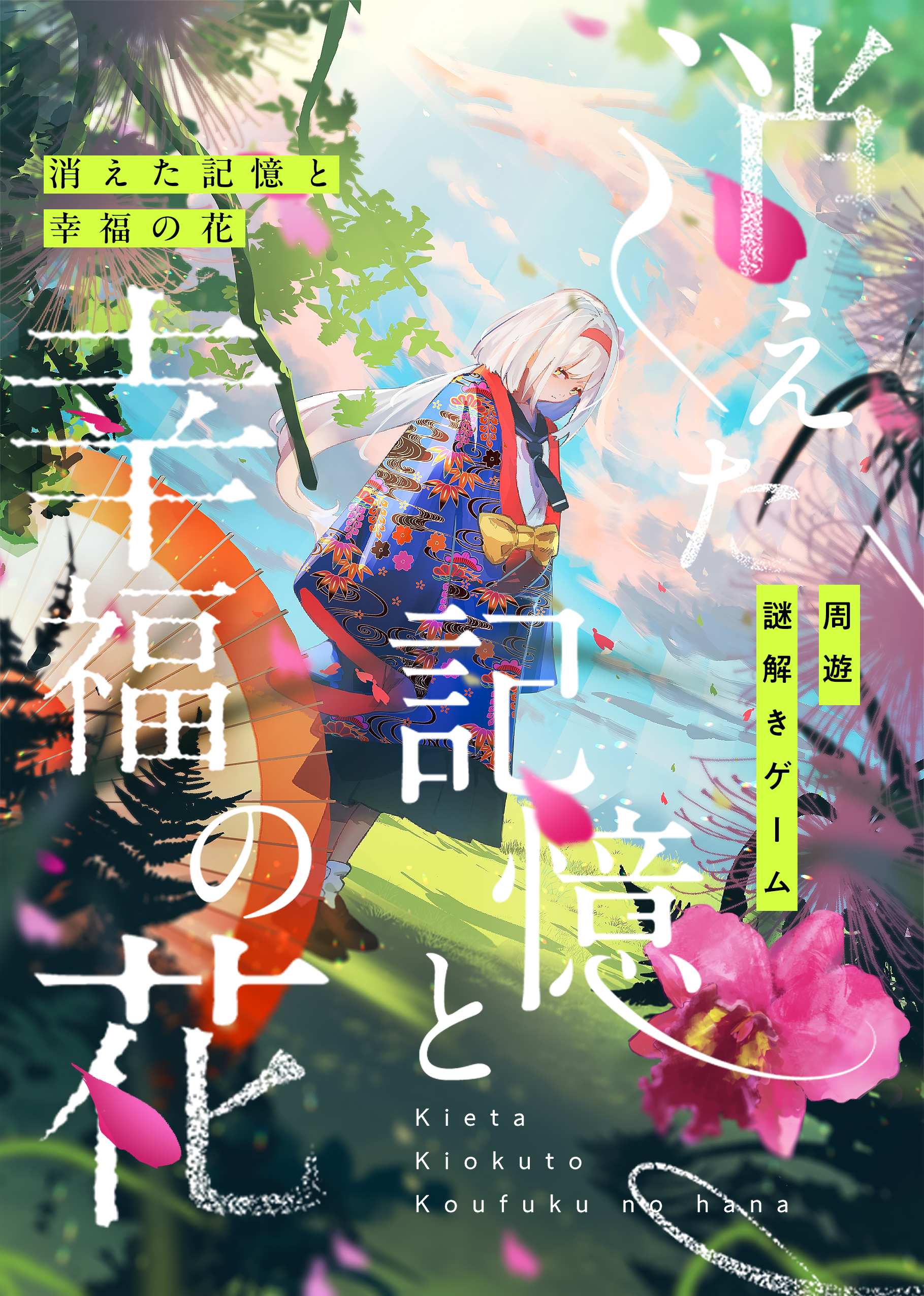

SNS連動型イベント/O2O施策

オンラインとオフラインを結びつける取り組みも効果的です。SNSをきっかけにして実店舗やイベントに来てもらうことで、デジタルからリアルへの流れを生み出します。観光地では「#〇〇を探せ」という参加型キャンペーンを実施し、現地での来訪体験とSNS投稿を同時に促すことで集客と情報拡散を両立できます。こうしたO2O施策は特に地域活性化や観光プロモーションで効果的です。

ソーシャルリスニング/UGC活用

SNS上に投稿されたユーザーの声を収集・分析し、マーケティングに活かす方法もあります。顧客が自然に発信したレビューや写真は信頼性が高く、企業が一方的に発信するよりも共感を得やすいものです。こうしたUGCを広告素材として再利用したり、投稿内容を新商品の開発に反映したりすることで、生活者の視点に基づいたプロモーションが可能になります。ソーシャルリスニングは、単なる情報収集にとどまらず、ブランドの改善や成長につながる手法といえるでしょう。

SNSプロモーションの費用相場と予算設計

SNSプロモーションに取り組む際に気になるのが「どれくらいの予算が必要か」という点です。費用はプラットフォームや施策内容によって幅がありますが、大まかな相場感を理解しておくと予算設計がぐっと現実的になります。

SNS広告の費用相場

クリック課金型の広告では、FacebookやInstagramが1クリックあたり40~100円程度、X(旧Twitter)が50~100円程度、TikTokは20~100円程度が目安とされています。表示回数に応じて課金されるインプレッション課金型(CPM)は、多くの媒体で1,000回表示あたり400~1,000円が一般的です。実際には業界や競合状況によって変動するため、効果を確認しながら徐々に予算を拡大するのが一般的な進め方です。

インフルエンサーマーケティングの費用相場

インフルエンサーとのタイアップ費用はフォロワー規模によって大きく変わります。1万人前後のマイクロインフルエンサーなら数万円から10万円程度で依頼できることが多く、10万人規模になると10万~50万円が相場です。100万人を超えるメガインフルエンサーになると、1回の発信に数百万円単位の費用がかかるケースもあります。コストは高いものの、一度に大規模な認知拡大が期待できるのが特徴です。

自社アカウント運用にかかるコスト

自社アカウントの運用には直接的な広告費はかかりませんが、人件費や制作費用を考慮する必要があります。社内に専任担当者を置く場合は月20~40万円程度の人件費が発生し、外部の制作会社や運用代行を利用する場合は月10~30万円程度からプランが用意されています。無料だからといって「コストゼロ」ではなく、リソース確保と体制づくりが重要です。

予算設計の考え方

予算を組む際は「自社が何を目的とするのか」を明確にすることが出発点です。新商品の認知拡大を狙うなら広告費を厚めに配分し、既存顧客との関係強化を目指すならアカウント運用やコミュニティ形成に投資しましょう。最初から大きな金額を投じるよりも、小規模な施策で成果を確認しながら徐々にスケールを大きくしていくと安心です。

SNSプロモーションの費用は手法ごとに幅があります。重要なのは相場感を理解しつつ、自社の目的やターゲットに沿った投資を行うことです。計画的に予算を割り振ることで、効率的かつ効果的なプロモーションが実現できます。

SNSプロモーションの成功・失敗事例

SNSプロモーションは正しく活用すれば大きな成果を上げられますが、リスクもあります。ここでは実際の成功事例と失敗事例を紹介します。

成功事例

飲食業界ではスターバックスが代表的です。新作メニューの発売時には、ユーザーが自主的に写真や感想をSNSに投稿し、UGC(ユーザー生成コンテンツ)の拡散が自然に発生しました。公式アカウント以上の波及力を獲得し、短期間で全国的な認知につながっています。

参考:スターバックスのSNS運用戦略を担当者に聞く|Web担当者Forum

アパレル業界ではGUがTikTokを活用しました。新コレクション「MIXMANIA」の発売に合わせて、ユーザー参加型のハッシュタグチャレンジを実施し、動画投稿を通じて自然な形で認知を広げ、若年層を中心に購買につなげることに成功しました。

参考:GU「#MIXMANIA」ハッシュタグチャレンジを開催|PR TIMES

失敗事例

一方で、SNS活用の失敗が大きな問題に発展したケースもあります。2024年には、消費者庁が医療法人に対し、ステルスマーケティング規制違反で初の行政処分を行いました。来院者に割引を条件に高評価の口コミをGoogleマップへ投稿させていた行為が、「事業者による表示であることを識別しにくい不当表示」にあたると判断されたものです。SNSや口コミは影響力が強いため、透明性を欠く施策は法的リスクに直結します。

参考:ステルスマーケティング規制で初の行政処分事例|牛島総合法律事務所

また、従業員による不適切なSNS投稿が炎上し、企業ブランドの信頼を損ねるケースも後を絶ちません。2024年に行われた調査では、従業員の不適切投稿を目にした消費者の多くが「その企業の商品を購入したくない」と回答しており、現場の個人投稿が企業イメージに直結する現実が浮き彫りになりました。公式アカウントの管理だけでなく、従業員のSNS利用ガイドライン整備が重要です。

参考:従業員の不適切SNS投稿に関する意識調査|FNNプライムオンライン

SNSプロモーションを成功させるポイント

SNSプロモーションは「やってみる」だけでは成果につながりません。効果を出すためには、目的設定から運用体制までを一貫して設計することが不可欠です。ここでは成功に必要な主要ポイントを紹介します。

目的とKPIの明確化

最初に決めるべきは「何のためにSNSを使うのか」です。認知拡大を目指すのか、購買促進を重視するのかによって、選ぶべきプラットフォームも指標も異なります。目的を定めたら、それを測るKPIを具体的に設定しましょう。インプレッションやクリック率は認知施策向き、購買促進ならコンバージョンや売上を指標とするのが一般的です。

ターゲットとプラットフォームの適合性

自社の顧客層と、SNSの利用者層が一致しているかを必ず確認する必要があります。たとえばBtoB商材を扱う企業がInstagram中心に展開しても、期待したリード獲得にはつながりにくいでしょう。若年層にはTikTokやInstagram、ビジネス層にはLinkedInやFacebookといったように、媒体ごとの特性とターゲットを照らし合わせて選択しましょう。

運用体制の整備

SNSは一度始めると継続的な運用が求められるため、体制づくりが欠かせません。社内で専任担当を置くのか、外部に運用を委託するのかをあらかじめ決めておきましょう。日常的な投稿に加えて、ユーザーからのコメントやメッセージへの対応も必要となるため、人的リソースをどのように確保するかが成果に直結します。

効果測定と改善サイクル

SNSプロモーションの効果は一度の施策だけで判断せず、継続的に分析することが重要です。各SNSのインサイト機能に加え、Google Analyticsや広告管理ツールを併用することで、どの投稿や施策が成果を上げているかを把握できます。その結果をもとに投稿内容や広告配信を改善し、PDCAサイクルを回すことが成功の近道となります。

SNSプロモーションの最新トレンドと規制動向

SNSの世界は移り変わりが早く、数年前に効果的だった手法が、今では通用しないことも珍しくありません。ここでは直近で注目されているトレンドと、企業が押さえておくべき規制について紹介します。

ショート動画の台頭

TikTokをはじめ、InstagramリールやYouTube Shortsなどのショート動画が急速に普及しています。短時間で直感的に訴求できるフォーマットは、特に若年層を中心に支持されており、各プラットフォームのアルゴリズムもショート動画を優遇する傾向にあります。情報量を凝縮した数十秒の動画は、ブランド認知の第一歩として効果的です。

AI活用の広がり

AI技術の進化により、SNSプロモーションにおける活用方法も増えています。広告配信ではAIによるターゲティング最適化が進み、より高精度な配信が可能になっています。また、生成AIを使ってキャプションや画像の下書きを作成したり、自動字幕生成を行ったりする事例も増えています。人的リソースを補完し、効率的に運用を進められる点で今後も重要性が高まるでしょう。

コミュニティマーケティングの注目

オープンなSNSだけでなく、DiscordやSlack、あるいはクローズドなFacebookグループなどを活用したコミュニティ形成も増えています。こうした場では、ブランドに関心の高いユーザー同士の交流が促進され、ファンコミュニティとしての機能を果たします。単なる発信にとどまらず、ユーザーの意見を取り入れながら関係性を深められるのが特徴です。

ステルスマーケティング規制と関連法規

2023年10月に施行されたステルスマーケティング規制により、企業はインフルエンサーとのタイアップや口コミ施策において「広告であることを明示」する義務を負うようになりました。加えて、薬機法や景品表示法など、商品カテゴリごとの法規制にも注意が必要です。SNSは消費者に直結するメディアであるからこそ、法的なリスクを理解したうえでの運用が求められます。

まとめ

SNSプロモーションは、今や企業のマーケティング活動に欠かせない手法となっています。成功のポイントは、目的の明確化とターゲットに合ったプラットフォーム選び、そして運用体制と効果測定を欠かさず行うことです。また、トレンドの変化や法規制への対応も重要であり、常にアップデートし続ける姿勢が成果を左右します。

SNSは単なる宣伝ツールではなく、ユーザーと直接つながり、共感や信頼を築く場でもあります。自社の目的に合わせた最適な手法を取り入れ、計画的に取り組むことで、SNSプロモーションは大きな成果をもたらすでしょう。

謎解きや体験イベントを活用したプロモーションは、SNSシェアやブランド想起につながる手法として注目されています。事例や企画ポイントをまとめた資料はこちら。

⇒プロモーションにおすすめの謎解き企画資料を受け取る